Вид термической обработки стали, металла, а также сплава. Виды термической обработки металлов

Термическая обработка металлов

Но для дальнейшей эксплуатации деталей и узлов оборудования зачастую требуются совсем иные характеристики – прочность, твёрдость, жёсткость и т.д. Именно для этих целей и предназначена термическая обработка металлов.

Сущность процессов термообработки

Задачами различных технологий термической обработки является:

- Обеспечение наиболее благоприятной микроструктуры сталей и сплавов;

- Получение нужного уровня твёрдости: либо в тонкой поверхностной (или подповерхностной) зоне, либо по всему поперечному сечению заготовки;

- Коррекция химического состава в зёрнах макроструктур различных сплавов.

В первом случае необходимо обеспечить максимальную степень однородности свойств металлов, что важно, например, для последующей механической или – особенно – деформирующей их обработки. В результате условия формоизменения заготовки по всем трём координатным осям оказываются одинаковыми, а брак конечной детали исключается.

Кроме того, выравнивание микро и макроструктуры для процессов обработки металлов давлением необходимо для того, чтобы повысить степень деформации полуфабрикатов, приближая в итоге форму заготовки к форме готового изделия. Причём за наименьшее количество переходов, и используя минимально необходимое для этого усилие оборудования.

Изменение твёрдости (как следствие термической обработки) имеет своей целью улучшение эксплуатационных показателей деталей. Поскольку условия эксплуатации могут быть самыми разными, то и комплекс физико-механических свойств подбирается строго индивидуально: универсальных процессов термообработки сплавов с различным составом не существует.

Изменение химического состава в зёрнах микроструктуры, вследствие образования новых соединений в большинстве случаев не только поднимает показатели твёрдости, но и повышает износостойкость деталей, которые должны эксплуатироваться при повышенном трении, температуре или увеличенных против обычного удельных нагрузках.

Закалка-отпуск

В первую группу технологий термообработки различных сплавов, включая сталь, входят отжиг и отпуск. Во вторую — закалка, нормализация, улучшение, старение, обработка холодом. В третью – все виды термохимической обработки.

Отжиг

Суть процессов, протекающих в структуре большинства сплавов, подвергаемых отжигу – обеспечить наиболее равновесную структуру заготовки, в которой или отсутствуют внутренние напряжения, или их уровень достаточно низок, а потому не влияет на последующую обрабатываемость металлов/сплавов.

Исходная структура практически всех сплавов и сталей представляет собой достаточно крупные зёрна, между которыми располагаются включения и примеси, преимущественно сера и фосфор. Это увеличивает хрупкость металла, что может быть важно при формообразовании из слитка (или катанки) изделий сложной конфигурации. Поэтому необходимо снизить размер зерна и придать ему оптимальную форму эллипсоида, при которой механические свойства будут примерно одинаковы по всем трём координатным осям.

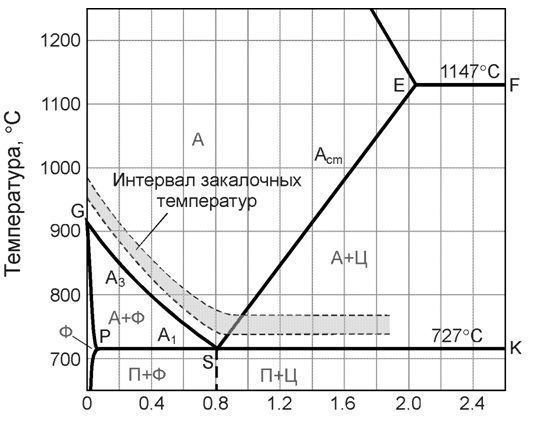

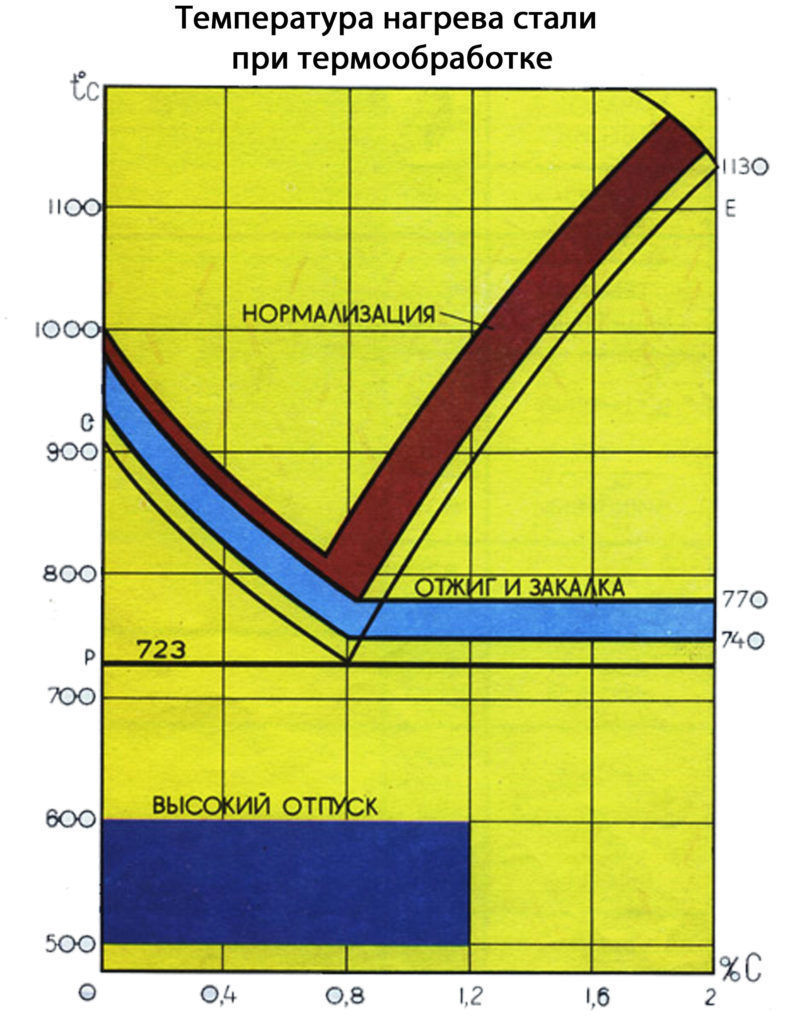

С этой целью исходную заготовку необходимо нагреть до температуры на 50…70 0 С выше температуры начала аустенитного превращения. Именно его итогом является образование мелких и хорошо ориентированных зёрен аустенита между зёрнами основных структурных составляющих стали – феррита и цементита. Аустенит образуется из перлита – структуры, имеющей наиболее крупные зёрна, которая способствует повышенной хрупкости любого слитка. Аустенитное превращение для большинства сплавов протекает достаточно медленно, поэтому отжиг – длительная процедура, которая должна продолжаться не менее часа.

Вторая важная задача отжига – снять внутренние напряжения, которые формируются в заготовке при её обработке давлением в холодном состоянии. Дело в том, что любая деформация сопровождается дроблением зёрен исходной структуры сталей и сплавов. В итоге зёрен становится больше, сопротивление деформации возрастает, что не только требует повышенного усилия деформирования, но и становится причиной разрушения полуфабриката, степень деформации которого превысила критический для данного металла показатель.

Соответственно, для реализации первой задачи применяется технология высокотемпературного отжига (для сталей, в зависимости от содержания углерода, она колеблется в пределах 550…750 0 С), а во втором – низкотемпературного отжига (180…220 0 С).

Способы высокотемпературного отжига

Способы высокотемпературного отжига Нагрев происходит медленно, с последующей выдержкой изделия при заданной температуре, после чего следует медленное же охлаждение. Для легированных сталей и сплавов такое охлаждение ведут с особо низкой скоростью, в самой печи, где происходил отжиг.

Отпуск

Отпуск по технологии напоминает отжиг, но производится не с заготовкой, а с готовым изделием, а потому преследует иные задачи – снять внутренние напряжения после термической обработки, которая проводилась на повышенную твёрдость детали.

Самостоятельным процессом термической обработки отпуск не является. В отличие от отжига, отпуск иногда выполняется в несколько приёмов: в большинстве случаев это касается изделий, для производства которых использовались различные виды высоколегированной стали.

Закалка

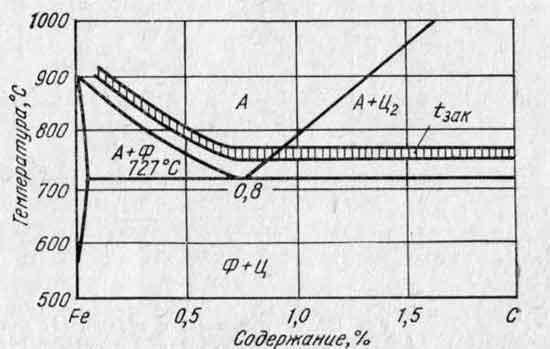

Закалка заключается в быстром нагреве заготовки до температуры окончания аустенитного превращения (900…1100 0 С – для низкоуглеродистых сталей, 750…850 0 С – для высокоуглеродистых) и последующем быстром охлаждении в специальных закалочных средах. В качестве последних используется вода (для изделий малоответственного назначения) или масло.

Режимы закалки отличаются наибольшим разнообразием. Основным фактором, определяющим эффективность закалки, является интенсивность образования в структуре мартенсита – высокотемпературной составляющей, которая придаёт металлу или сплаву повышенную твёрдость.

Условия образования мартенсита определяются следующими обстоятельствами:

Соответственно для каждой марки стали или сплава разработаны индивидуальные режимы закалки, которые различаются:

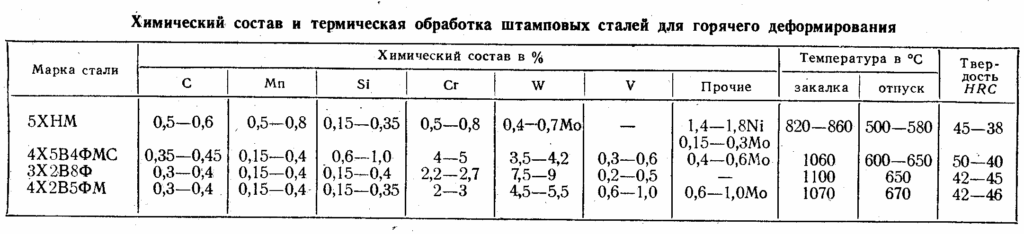

Особенно тщательно ведут закалку сталей и сплавов со сложным составом, включающим несколько легирующих элементов (в частности, кобальта, молибдена). Указанные металлы в процессе образуют по границам зёрен основной структуры интерметаллидные соединения, которые существенно увеличивают твёрдость и прочность сталей (в частности, инструментальных). Форма и концентрация интерметаллидов зависят только от точности соблюдения технологии закалки.

Виды закалки определяются оборудованием, на котором она выполняется. Например, для таких изделий, как шестерни, валы, направляющие колонки, где требуется оптимальное сочетание высокой поверхностной твёрдости и относительно вязкой сердцевины, используется поверхностная закалка токами высокой частоты.

Для этого изделие помещают в индукционную катушку, по которой пропускается высокочастотный (до 15000…25000 Гц) ток. Проникая на ограниченную глубину, этот ток способствует увеличению поверхностной прочности сталей или сплавов. В результате усталостная прочность деталей, которые работают при циклически изменяющихся напряжениях растяжения-сжатия, заметно возрастает.

Более интенсивное изменение твёрдости поверхности детали можно получить, используя для закалки высокоэнергетические источники тепла – искровой или дуговой разряд. Разряды должны возбуждаться в жидкой среде, куда помещают обрабатываемую заготовку или деталь.

После закалки в подавляющем большинстве случаев необходим отпуск, иначе чрезмерная конечная твёрдость детали становится причиной повышенной хрупкости при ударных нагрузках.

Улучшение и нормализация

Как виды термообработки, эти процессы схожи с отжигом, хотя и предназначены для иных целей – повышения эксплуатационной долговечности ответственных деталей машин и инструмента.

При нормализации деталь подвергается медленному нагреву, выдерживается при заданной температуре, после чего обязательно охлаждается вместе с печью. В результате структура детали становится более равновесной, а уровень внутренних напряжений понижается.

Существенным отличием считается состав атмосферы, печи, в которой выполняются данные операции термической обработки. Она должна быть безокислительной, поскольку интенсивное оксидообразование на поверхности изделия не только ухудшает его товарный вид, но и изменяет размеры. Выгорание углерода, которым также сопровождается термообработка в обычной печи, ухудшает химический состав стали и снижает её прочность.

Уменьшение доступа кислорода к поверхности детали при нормализации выполняют несколькими путями:

- Нагревом при плановом недостатке кислорода. В этом случае стабильность работы газовых горелок печей для термообработки компенсируют увеличением скорости подачи воздуха в зону горения;

- Термической обработкой в среде защитных газов. Для ответственных деталей применяются пары лития, аргон или другие благородные газы, в остальных случаях – двуокись углерода;

- Нанесением защитных обмазок на поверхность изделия, подлежащего нормализации.

После нормализации деталь охлаждают на спокойном воздухе, не допуская её обдув: это может вызвать неоднородную, «пятнистую» микроструктуру изделия.

Улучшение — операция термообработки, в результате которой повышается механическая обрабатываемость сталей и сплавов, снижается уровень остаточных напряжений в них. Это сопровождается некоторым уменьшением твёрдости.

Мартенситная составляющая в структуре большинства сталей и сплавов может появиться не только при повышенной, но и при пониженной температуре. Технология обработки холодом выгодно отличается от традиционных технологий термической обработки следующим:

Режимы криогенной обработки зависят от марки сталей/сплавов, и колеблются в диапазоне -60…-140 0 С. Обычно криогенную обработку ведут при циклическом сочетании периодов глубокого охлаждения с периодами старения – выдержки при менее низких температурах. При сочетании циклов нагрева и охлаждения полный распад остаточного аустенита достигается за 4…7 часов (большие значения – для высоколегированных сталей).

Особый вид термообработки представляют процессы химико-термической обработки. Их задачей является формирование в поверхностной микроструктуре карбидов и нитридов – соединений, существенно увеличивающих микротвёрдость деталей, и создающих в них остаточные напряжения сжатия. Такие изделия показывают особо высокую стойкость при знакопеременных нагрузках.

Видео: Как закалить любую марку стали

АУ ЧР НПО «Профессиональное училище № 22»

Реферат

по предмету « Материаловедение »

на тему: « Термическая обработка металлов и сплавов »

Выполнил:

учащийся группы « ДСМ-01-11»

Морозов И.В.

Проверил: преподаватель

Григорева Е.В.

г. Канаш 2011 г.

Содержание

Введение………………………………………………………… ………………………………………….….3страница

Назначение и виды термической обработки..…………………………………….…4- 9страницы

Назначение и виды химико-термической обработки……………………..…10- 15страницыТермическая обработка сплавов цветных металлов……………………...15- 18страницы

Заключение…………………………………………………… ………………………………………..….19страница

Литература…………………………………………………… ……………………………………..….20страница

Введение

Термическую обработку применяют на различных стадиях производства деталей машин и металлоизделий. В одних случаях она может быть промежуточной операцией, служащей для улучшения обрабатываемости сплавов давлением, резанием, в других – является окончательной операцией, обеспечивающей необходимый комплекс показателей механических, физических и эксплуатационных свойств изделий или полуфабрикатов. Полуфабрикаты подвергают термической обработке для улучшения структуры, снижения твердости (улучшения обрабатываемости), а детали – для придания им определенных, требуемых свойств (твердости, износостойкости, прочности и других).

В результате термической обработки свойства сплавов могут быть изменены в широких пределах. Возможность значительного повышения механических свойств после термической обработки по сравнению с исходным состоянием позволяет увеличить допускаемые напряжения, уменьшить размеры и массу машин и механизмов, повысить надежность и срок службы изделий. Улучшение свойств в результате термической обработки позволяет применять сплавы более простых составов, а поэтому более дешевые. Сплавы приобретают также некоторые новые свойства, в связи с чем расширяется область их применения.

Назначение и виды термической обработки

Термической (тепловой) обработкой называются процессы, сущность которых заключается в нагреве и охлаждении изделий по определенным режимам, в результате чего происходят изменения структуры, фазового состава, механических и физических свойств материала, без изменения химического состава.

Назначение термической обработки металлов – получение требуемой твердости, улучшение прочностных характеристик металлов и сплавов. Термическая обработка подразделяется на термическую, термомеханическую и химико-термическую. Термическая обработка – только термическое воздействие, термомеханическая – сочетание термического воздействия и пластической деформации, химико-термическая – сочетание термического и химического воздействия. Термическая обработка, в зависимости от структурного состояния, получаемого в результате ее применения, подразделяется на отжиг (первого и второго рода), закалку и отпуск.

Отжиг

Отжиг – термическая обработка заключающаяся в нагреве металла до определенных температур, выдержка и последующего очень медленного охлаждения вместе с печью. Применяют для улучшения обработки металлов резанием, снижения твердости, получения зернистой структуры, а также для снятия напряжений, устраняет частично (или полностью) всякого рода неоднородности, которые были внесены в металл при предшествующих операциях (механическая обработка, обработка давлением, литье, сварка), улучшает структуру стали.

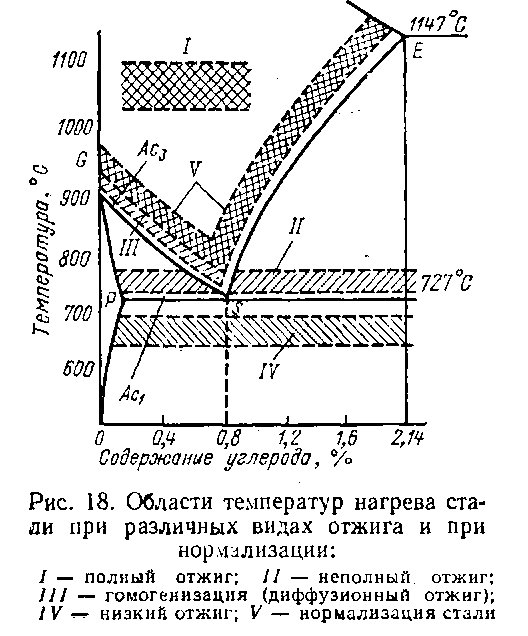

Отжиг первого рода. Это отжиг при котором не происходит фазовых превращений, а если они имеют место, то не оказывают влияния на конечные результаты, предусмотренные его целевым назначением. Различают следующие разновидности отжига первого рода: гомогенизационный и рекристаллизационный.

Гомогенизационный – это отжиг с длительной выдержкой при температуре выше 950?С (обычно 1100–1200?С) с целью выравнивания химического состава.

Рекристаллизационный – это отжиг наклепанной стали при температуре, превышающей температуру начала рекристаллизации, с целью устранения наклепаи получение определенной величины зерна.

Отжиг второго рода. Это отжиг, при котором фазовые превращения определяют его целевое назначение. Различают следующие виды: полный, неполный, диффузионный, изотермический, светлый, нормализованный (нормализация), сфероидизирующий (на зернистый перлит).

Полный отжиг производят путем нагрева стали на 30–50 °С выше критической точки, выдержкой при этой температуре и медленным охлаждением до 400–500 °С со скоростью 200 °С в час углеродистых сталей, 100 °С в час для низколегированных сталей и 50 °С в час для высоколегированных сталей. Структура стали после отжига равновесная, устойчивая.

Неполный отжиг производится путем нагрева стали до одной из температур, находящейся в интервале превращений, выдержкой и медленным охлаждением. Неполный отжиг применяют для снижения внутренних напряжений, понижения твердости и улучшения обрабатываемости резанием

Диффузионный отжиг. Металл нагревают до температур 1100–1200?С, так как при этом более полно протекают диффузионные процессы, необходимые для выравнивания химического состава.

Изотермический отжиг заключается в следующем: сталь нагревают, а затем быстро охлаждают (чаще переносом в другую печь) до температуры, находящейся ниже критической на 50–100?С. В основном применяется для легированных сталей. Экономически выгоден, так как длительность обычного отжига (13 – 15) ч, а изотермического отжига (4 – 6) ч

Сфероидизирующий отжиг (на зернистый перлит) заключается в нагреве стали выше критической температуры на 20 – 30 °С, выдержке при этой температуре и медленном охлаждении.

Светлый отжиг осуществляется по режимам полного или неполного отжига с применением защитных атмосфер ил в печах с частичным вакуумом. Применяется с целью защиты поверхности металла от окисления и обезуглероживания.

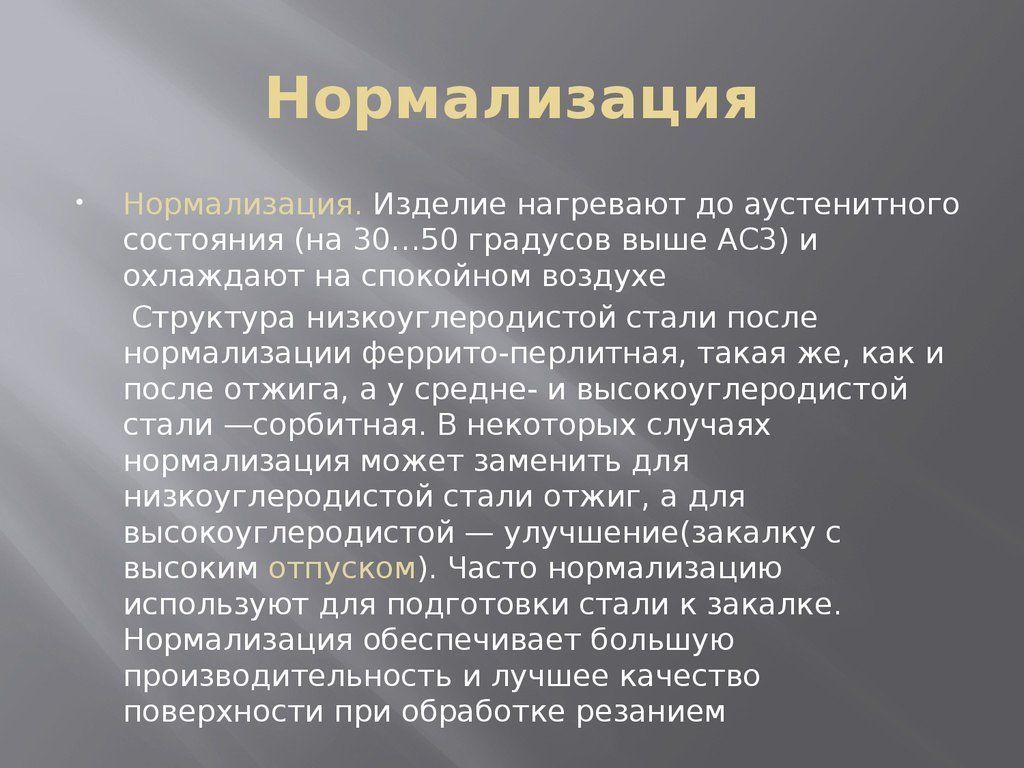

Нормализация – заключается в нагреве металла до температуры на (30–50) ?С выше критической точки и последующего охлаждения на воздухе. Назначение нормализации различно в зависимости от состава стали. Вместо отжига низкоуглеродистые стали подвергают нормализации. Для среднеуглеродистых сталей нормализацию применяют вместо закалки и высокого отпуска. Высокоуглеродистые стали подвергают нормализации с целью устранения цементитной сетки. Нормализацию с последующим высоким отпуском применяют вместо отжига для исправления структуры легированных сталей. Нормализация по сравнению с отжигом – более экономичная операция, так как не требует охлаждения вместе с печью.

Закалка

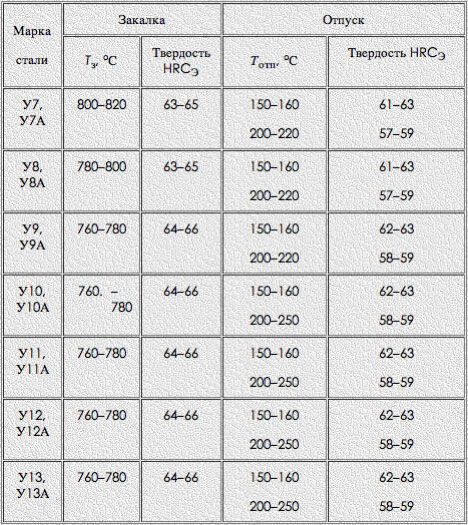

Закалка – это нагрев до оптимальной температуры, выдержка и последующее быстрое охлаждение с целью получения неравновесной структуры.

В результате закалки повышается прочность и твердость и понжается пластичность стали. Основные параметры при закалке – температура нагрева и скорость охлаждения. Критической скоростью закалки называется скорость охлаждения, обеспечивающая получение структуры – мартенсит или мартенсит и остаточный аустенит.

В зависимости от формы детали, марки стали и требуемого комплекса свойств применяют различные способы закалки.

Закалка в одном охладителе. Деталь нагревают до температуры закалки и охлаждают в одном охладителе (вода, масло).

Закалка в двух средах (прерывистая закалка) – это закалка при которой деталь охлаждают последовательно в двух средах: первая среда – охлаждающая жидкость (вода), вторая – воздух или масло.

Ступенчатая закалка. Нагретую до температуры закалки деталь охлаждают в расплавленных солях, после выдержки в течении времени необходимого для выравнивания температуры по всему сечению, деталь охлаждают на воздухе, что способствует снижению закалочных напряжений.

Изотермическая закалка так же, как и ступенчатая, производится в двух охлаждающих средах. Температура горячей среды (соляные, селитровые или щелочные ванны) различна: она зависит от химического состава стали, но всегда на 20–100 °С выше точки мартенситного превращения для данной стали. Окончательное охлаждение до комнатной температуры производится на воздухе. Изотермическая закалка широко применяется для деталей из высоколегированных сталей. После изотермической закалки сталь приобретает высокие прочностные свойства, то есть сочетание высокой вязкости с прочностью.

Закалка с самоотпуском имеет широкое применение в инструментальном производстве. Процесс состоит в том, что детали выдерживаются в охлаждающей среде не до полного охлаждения, а в определенный момент извлекаются из нее с целью сохранения в сердцевине детали некоторого количества тепла, за счет которого производится последующий отпуск.

Отпуск

Отпуск стали является завершающей операцией термической обработки, формирующей структуру, а следовательно, и свойства стали. Отпуск заключается в нагреве стали до различных температур (в зависимости от вида отпуска, но всегда ниже критической точки), выдержке при этой температуре и охлаждении с разными скоростями. Назначение отпуска – снять внутренние напряжения, возникающие в процессе закалки, и получить необходимую структуру.

В зависимости от температуры нагрева закаленной детали различают три вида отпуска: высокий, средний и низкий.

Высокий отпуск производится при температурах нагрева выше 350–600 °С, но ниже критической точки; такой отпуск применяется для конструкционных сталей.

Средний отпуск производится при температурах нагрева 350 – 500 °С; такой отпуск широко применяется для пружинной и рессорной сталей.

Низкий отпуск производится при температурах 150–250 °С. Твердость детали после закалки почти не изменяется; низкий отпуск применяется для углеродистых и легированных инструментальных сталей, для которых необходимы высокая твердость и износостойкость.

Контроль отпуска осуществляется по цветам побежалости, появляющимся на поверхности детали.

Старение

Старение – это процесс изменения свойств сплавов без заметного изменения микроструктуры. Известны два вида старения: термическое и деформационное.

Термическое старение протекает в результате изменения растворимости углерода в железе в зависимости от температуры.

Если изменение твердости, пластичности и прочности протекает при комнатной температуре, то такое старение называется естественным.

Если же процесс протекает при повышенной температуре, то старение называется искусственным.

Деформационное (механическое) старение протекает после холодной пластической деформации.

Обработка холодом

Новый вид термической обработки, для повышения твердости стали путем перевода остаточного аустенита закаленной стали в мартенсит. Это выполняется при охлаждении стали до температуры нижней мартенситной точки.

Методы поверхностного упрочнения

Поверхностной закалкой называют процесс термической обработки, представляющий собой нагрев поверхностного слоя стали до температуры выше критической и последующее охлаждение с целью получения в поверхностном слое структуры мартенсита.

Различают следующие виды: индукционная закалка; закалка в электролите, закалка при нагреве токами высокой частоты(ТВЧ), закалка с газопламенным нагревом.

Индукционная закалка основана на физическом явлении, сущность которого заключается в том, что электрический ток высокой частоты, проходя по проводнику, создает вокруг него электромагнитное поле. На поверхности детали, помещенной в этом поле, индуцируются вихревые токи, вызывая нагрев металла до высоких температур. Это обеспечивает возможность протекания фазовых превращений.

В зависимости от способа нагрева индукционная закалка подразделяется на три вида:

одновременный нагрев и закалка всей поверхности (используется для мелких деталей);

последовательный нагрев и закалка отдельных участков (используется для коленчатых валов и подобных им деталей);

непрерывно- последовательный нагрев и закалка перемещением (используется для длинных деталей).

Газопламенная закалка. Процесс газопламенной закалки заключается в быстром нагреве поверхности детали ацетилено-кислородным, газокислородным или кислородно-керосиновым пламенем до температуры закалки с последующим охлаждением водой или эмульсией.

Закалка в электролите. Процесс закалки в электролите заключается в следующем: в ванну с электролитом (5–10% раствор кальцинированной соли) опускают закаливаемую деталь и пропускают ток напряжением 220–250 В. В результате чего происходит нагрев детали до высоких температур. Охлаждение детали производят или в том же электролите (после выключения тока) или в специальном закалочном баке.

Термомеханическая обработка

Термомеханическая обработка (Т.М.О.) – новый метод упрочнения металлов и сплавов при сохранении достаточной пластичности, совмещающий пластическую деформацию и упрочняющую термическую обработку (закалку и отпуск). Различают три основных способа термомеханической обработки.

Низкотемпературная термомеханическая обработка (Н.Т.М.О) основана на ступенчатой закалке, то есть пластическая деформация стали осуществляется при температурах относительной устойчивости аустенита с последующей закалкой и отпуском.

Высокотемпературная термомеханическая обработка (В.Т.М.О) при этом пластическую деформацию проводят при температурах устойчивости аустенита с последующей закалкой и отпуском.

Предварительная термомеханическая обработка (П.Т.М.О) деформация при этом может осуществляться при температурах Н.Т.М.О и В.Т.М.О или при температуре 20?С. Далее осуществляется обычная термическая обработка: закалка и отпуск.

Назначение и виды химико-термической обработки

Химико-термической обработкой называют процесс, представляющий собой сочетание термического и химического воздействия с целью изменения состава, структуры и свойств поверхностного слоя стали.

Цель химико-термической обработки: повышение поверхностной твердости, износостойкости, предела выносливости, коррозионной стойкости, жаростойкости (окалиностойкости), кислотоустойчивости.

Наибольшее применение в промышленности получили следующие виды химико-термической обработки: цементация; нитроцементация; азотирование; цианирование; диффузионная металлизация.

Цементация – это процесс поверхностного насыщения углеродом, произведенный с целью поверхностного упрочнения деталей.

В зависимости от применяемого карбюризатора цементация подразделяется на три вида: цементация твердым карбюризатором; газовая цементация (метан, пропан, природный газ).

Газовая цементация. Детали нагревают до 900–950?С в специальных герметически закрытых печах, в которые непрерывным потоком подают цементующий углеродосодержащий газ [естественный (природный) или искусственный].

Процесс цементации в твердом карбюризаторе заключается в следующем. Детали, упакованные в ящик вместе с карбюризатором (смесь древесного угля с активизатором), нагревают до определенной температуры и в течении длительного времени выдерживают при этой температуре, затем охлаждают и подвергают термической обработке.

Цементации любым из рассмотренных выше способов подвергаются детали из углеродистой и легированной стали с содержанием углерода не более 0,2%. Цементация легированных сталей, содержащих карбидообразующие элементы Cr, W, V, дает особо хорошие результаты: у них, кроме повышения поверхностной твердости и износостойкости, увеличивается также предел усталости.

Азотирование – это процесс насыщения поверхностного слоя различных металлов и сплавов, стальных изделий или деталей азотом при нагреве в соответствующей среде. Повышается твердость поверхности изделия, выносливости, износостойкости, повышение коррозионной стойкости.

Цианирование – .насыщение поверхностного слоя изделий одновременно углеродом и азотом.

В зависимости от используемой среды различают цианирование: в твердых средах; в жидких средах; в газовых средах.

В зависимости от температуры нагрева цианирование подразделяется на низкотемпературное и высокотемпературное.

Цианирование в жидких средах производят в ваннах с расплавленными солями.

Цианирование в газовых средах (нитроцементация). Процесс одновременного насыщения поверхности детали углеродом и азотом. Для этого детали нагревают в среде, состоящей из цементующего газа и аммиака, то есть нитроцементация совмещает в себе процессы газовой цементации и азотирования.

Диффузионное насыщение металлами и металлоидами

Существуют и применяются в промышленности способы насыщения поверхности деталей различными металлами (алюминием, хромом и др.) и металлоидами (кремнием, бором и др.) Назначение такого насыщения – повышение окалиностойкости, коррозионностойкости, кислотостойкости, твердости и износостойкости деталей. В результате поверхностный слой приобретает особые свойства, что позволяет экономить легирующие элементы.

Алитирование – процесс насыщения поверхностного слоя стали алюминием для повышения жаростойкости (окалиностойкости) и сопротивления атмосферной коррозии.

Алитирование проводят в порошкообразных смесях, в ваннах с расплавленным алюминием, в газовой среде и распыливанием жидкого алюминия.

Хромирование – процесс насыщения поверхностного слоя стали хромом для повышении коррозионной стойкости и жаростойкости, а при хромировании высокоуглеродистых сталей – для повышения твердости и износостойкости.

Силицирование – процесс насыщения поверхностного слоя детали кремнием для повышения коррозионной стойкости и кислотостойкости. Силицированию подвергают детали из низко- и среднеуглеродистых сталей, а также из ковкого и высокопрочного чугунов.

Борирование – процесс насыщения поверхностного слоя детали бором. Назначение борирования – повысить твердость, сопротивление абразивному износу и коррозии в агрессивных средах, теплостойкость и жаростойкость стальных деталей. Существует два метода борирования: жидкостное электролизное и газовое борирование.

Сульфидирование – процесс насыщения поверхностного слоя стальных деталей серой для улучшения противозадирных свойств и повышения износостойкости деталей.

Сульфоцианирование – процесс поверхностного насыщения стальных деталей серой, углеродом и азотом. Совместное влияние серы и азота в поверхностном слое металла обеспечивает более высокие противозадирные свойства и износостойкость по сравнению насыщение только серой.

Термическая обработка чугуна

Термическую обработку чугунов проводят с целью снятия внутренних напряжений, возникающих при литье и вызывающих с течением времени изменения размеров и формы отливки, снижения твердости и улучшения обрабатываемости резанием, повышения механических свойств. Чугун подвергают отжигу, нормализации, закалке и отпуску, а также некоторым видам химико-термической обработки (азотированию, алитированию, хромированию).

Отжиг для снятия внутренних напряжений. Этому отжигу подвергают чугуны при следующих температурах: серый чугун с пластинчатым графитом 500 – 570?С; высокопрочный чугун с шаровидным графитом 550 – 650?С; низколегированный чугун 570 – 600?С; высоколегированный чугун 620 – 650?С. При этом отжиге фазовых превращении не происходит, а снимаются внутренне напряжения, повышается вязкость, исключается коробление и образование трещин в процессе эксплуатации.

Смягчающий отжиг (отжиг графитизирующий низкотемпературный). Проводят для улучшения обрабатываемости резанием и повышения пластичности. Его осуществляют продолжительной выдержкой при 680 – 700?С или медленным охлаждением отливок при 760 – 700?С. Для деталей сложной конфигурации охлаждение медленное, а для деталей простой формы – ускоренное.

Отжиг графитизирующий, в результате которого из белого чугуна получают ковкий чугун.

Нормализацию применяют для увеличения связанного углерода, повышения твердости, прочности и износостойкости серого, ковкого и высокопрочного чугунов. При нормализации чугун (отливки) нагревают выше температур интервала превращения 850 – 950?С и после выдержки, охлаждают на воздухе.

Закалке подвергают серый, ковкий и высокопрочный чугун для повышения твердости, прочности и износостойкости. По способу выполнения закалка чугуна может быть объемной непрерывной, изотермической и поверхностной.

При объемной непрерывной закалке чугун нагревают до температуры 850 – 950?С. Затем выдерживают для прогрева и полного растворения углерода. Охлаждение осуществляют в воде или масле. После закалки проводят отпуск при температуре 200 – 600?С. В результате повышается твердость, прочность и износостойкость чугуна.

При изотермической закалке чугуны нагревают так же, как и при объемной непрерывной закалке, выдерживают от 10 до 90 минут и охлаждают в расплавленной соли при 200 – 400?С, и после выдержки охлаждают на воздухе.

Поверхностная закалка с нагревом поверхностного слоя кислородно – ацетиленовым пламенем, токами высокой частоты или в электролите. Температура нагрева 900 – 1000?С. Охлаждение в воде, масле или масляной эмульсии.

Старение применяют для стабилизации размеров литых чугунных деталей, предотвращения коробления и снятия внутренних напряжений. Обычно старении проводят после грубой механической обработки. Различают два вида старения: естественное и искусственное.

Естественное старении осуществляется на открытом воздухе или в помещении. Изделия после литья выдерживаются в течении 6 – 15 месяцев.

Искусственное старение осуществляется при повышенных температурах; длительность – несколько часов. При искусственном старении отливки чугуна загружают в печь, нагретую до 100 – 200? С, нагревают до температуры 550 – 570?С со скоростью 30 – 60?С в час, выдерживаю 3 – 5 часов и охлаждают вместе с печью со скоростью 20 – 40?С в час до температуры 150 – 200?С, а затем охлаждают на воздухе.

Химико-термическая обработка чугуна

Для повышения поверхностной твердости и износостойкости серые чугуны подвергают азотированию. Чаще азотируют серые перлитные чугуны, легированные хромом, молибденом, алюминием. Температура азотирования 550 – 580?С, время выдержки 30 – 70 часов. Кроме азотирования, повышения поверхностной твердости и износостойкости легированного серого перлитного чугуна можно достигнуть газовым и жидкостным цианированием при температуре 570?С. Для повышения жаростойкости чугунные отливки можно подвергать алитированию, а для получения высокой коррозионной стойкости в кислотах – силицированию.

Термическая обработка сплавов цветных металлов

Алюминиевые сплавы

Алюминиевые сплавы подвергаются трем видам термической обработки: отжигу, закалке и старению. Основными видами отжига являются: диффузионный, рекристаллизационный и термически упрочненных сплавов.

Гомогенизацию применяют для выравнивания химической микронеоднородности зерен твердого раствора. Для выполнения гомогенизации алюминиевые сплавы нагревают до 450 – 520?С и выдерживают при этих температурах от 4 до 40 часов; после выдержки – охлаждение вместе с печью или на воздух. В результате этого структура становится более однородной и повышается пластичность.

Рекристаллизационный

отжиг для алюминия и сплавов на ег основе

применяют гораздо шире, чем для стали.

Это объясняется тем, что такие металлы,

как алюминий и медь, а так же многие сплавы

на их основе, не упрочняются закалкой

и повышение механических свойств может

быть достигнуто только холодной обработкой

давлением, а промежуточной операцией

при такой обработке является рекристаллизационный

отжиг. Температура рекристаллизационного

отжига алюминиевых сплавов 300 – 500?С выдержка

0,5 – 2 часа.

и т.д.................

на тему: «Термическая обработка металлов и сплавов»

Введение

Термическую обработку применяют на различных стадиях производства деталей машин и металлоизделий. В одних случаях она может быть промежуточной операцией, служащей для улучшения обрабатываемости сплавов давлением, резанием, в других – является окончательной операцией, обеспечивающей необходимый комплекс показателей механических, физических и эксплуатационных свойств изделий или полуфабрикатов. Полуфабрикаты подвергают термической обработке для улучшения структуры, снижения твердости (улучшения обрабатываемости), а детали – для придания им определенных, требуемых свойств (твердости, износостойкости, прочности и других).

В результате термической обработки свойства сплавов могут быть изменены в широких пределах. Возможность значительного повышения механических свойств после термической обработки по сравнению с исходным состоянием позволяет увеличить допускаемые напряжения, уменьшить размеры и массу машин и механизмов, повысить надежность и срок службы изделий. Улучшение свойств в результате термической обработки позволяет применять сплавы более простых составов, а поэтому более дешевые. Сплавы приобретают также некоторые новые свойства, в связи с чем расширяется область их применения.

Назначение и виды термической обработки

Термической (тепловой) обработкой называются процессы, сущность которых заключается в нагреве и охлаждении изделий по определенным режимам, в результате чего происходят изменения структуры, фазового состава, механических и физических свойств материала, без изменения химического состава.

Назначение термической обработки металлов – получение требуемой твердости, улучшение прочностных характеристик металлов и сплавов. Термическая обработка подразделяется на термическую, термомеханическую и химико-термическую. Термическая обработка – только термическое воздействие, термомеханическая – сочетание термического воздействия и пластической деформации, химико-термическая – сочетание термического и химического воздействия. Термическая обработка, в зависимости от структурного состояния, получаемого в результате ее применения, подразделяется на отжиг (первого и второго рода), закалку и отпуск.

Отжиг

Отжиг – термическая обработка заключающаяся в нагреве металла до определенных температур, выдержка и последующего очень медленного охлаждения вместе с печью. Применяют для улучшения обработки металлов резанием, снижения твердости, получения зернистой структуры, а также для снятия напряжений, устраняет частично (или полностью) всякого рода неоднородности, которые были внесены в металл при предшествующих операциях (механическая обработка, обработка давлением, литье, сварка), улучшает структуру стали.

Отжиг первого рода . Это отжиг при котором не происходит фазовых превращений, а если они имеют место, то не оказывают влияния на конечные результаты, предусмотренные его целевым назначением. Различают следующие разновидности отжига первого рода: гомогенизационный и рекристаллизационный.

Гомогенизационный – это отжиг с длительной выдержкой при температуре выше 950ºС (обычно 1100–1200ºС) с целью выравнивания химического состава.

Рекристаллизационный – это отжиг наклепанной стали при температуре, превышающей температуру начала рекристаллизации, с целью устранения наклепаи получение определенной величины зерна.

Отжиг второго рода . Это отжиг, при котором фазовые превращения определяют его целевое назначение. Различают следующие виды: полный, неполный, диффузионный, изотермический, светлый, нормализованный (нормализация), сфероидизирующий (на зернистый перлит).

Полный отжиг производят путем нагрева стали на 30–50 °С выше критической точки, выдержкой при этой температуре и медленным охлаждением до 400–500 °С со скоростью 200 °С в час углеродистых сталей, 100 °С в час для низколегированных сталей и 50 °С в час для высоколегированных сталей. Структура стали после отжига равновесная, устойчивая.

Неполный отжиг производится путем нагрева стали до одной из температур, находящейся в интервале превращений, выдержкой и медленным охлаждением. Неполный отжиг применяют для снижения внутренних напряжений, понижения твердости и улучшения обрабатываемости резанием

Диффузионный отжиг . Металл нагревают до температур 1100–1200ºС, так как при этом более полно протекают диффузионные процессы, необходимые для выравнивания химического состава.

Изотермический отжиг заключается в следующем: сталь нагревают, а затем быстро охлаждают (чаще переносом в другую печь) до температуры, находящейся ниже критической на 50–100ºС. В основном применяется для легированных сталей. Экономически выгоден, так как длительность обычного отжига (13 – 15) ч, а изотермического отжига (4 – 6) ч

Сфероидизирующий отжиг (на зернистый перлит ) заключается в нагреве стали выше критической температуры на 20 – 30 °С, выдержке при этой температуре и медленном охлаждении.

Светлый отжиг осуществляется по режимам полного или неполного отжига с применением защитных атмосфер ил в печах с частичным вакуумом. Применяется с целью защиты поверхности металла от окисления и обезуглероживания.

Нормализация – заключается в нагреве металла до температуры на (30–50) ºС выше критической точки и последующего охлаждения на воздухе. Назначение нормализации различно в зависимости от состава стали. Вместо отжига низкоуглеродистые стали подвергают нормализации. Для среднеуглеродистых сталей нормализацию применяют вместо закалки и высокого отпуска. Высокоуглеродистые стали подвергают нормализации с целью устранения цементитной сетки. Нормализацию с последующим высоким отпуском применяют вместо отжига для исправления структуры легированных сталей. Нормализация по сравнению с отжигом – более экономичная операция, так как не требует охлаждения вместе с печью.

Закалка

Закалка – это нагрев до оптимальной температуры, выдержка и последующее быстрое охлаждение с целью получения неравновесной структуры.

В результате закалки повышается прочность и твердость и понжается пластичность стали. Основные параметры при закалке – температура нагрева и скорость охлаждения. Критической скоростью закалки называется скорость охлаждения, обеспечивающая получение структуры – мартенсит или мартенсит и остаточный аустенит.

В зависимости от формы детали, марки стали и требуемого комплекса свойств применяют различные способы закалки.

Закалка в одном охладителе . Деталь нагревают до температуры закалки и охлаждают в одном охладителе (вода, масло).

Закалка в двух средах (прерывистая закалка) – это закалка при которой деталь охлаждают последовательно в двух средах: первая среда – охлаждающая жидкость (вода), вторая – воздух или масло.

Ступенчатая закалка . Нагретую до температуры закалки деталь охлаждают в расплавленных солях, после выдержки в течении времени необходимого для выравнивания температуры по всему сечению, деталь охлаждают на воздухе, что способствует снижению закалочных напряжений.

Изотермическая закалка так же, как и ступенчатая, производится в двух охлаждающих средах. Температура горячей среды (соляные, селитровые или щелочные ванны) различна: она зависит от химического состава стали, но всегда на 20–100 °С выше точки мартенситного превращения для данной стали. Окончательное охлаждение до комнатной температуры производится на воздухе. Изотермическая закалка широко применяется для деталей из высоколегированных сталей. После изотермической закалки сталь приобретает высокие прочностные свойства, то есть сочетание высокой вязкости с прочностью.

Закалка с самоотпуском имеет широкое применение в инструментальном производстве. Процесс состоит в том, что детали выдерживаются в охлаждающей среде не до полного охлаждения, а в определенный момент извлекаются из нее с целью сохранения в сердцевине детали некоторого количества тепла, за счет которого производится последующий отпуск.

Отпуск

Отпуск стали является завершающей операцией термической обработки, формирующей структуру, а следовательно, и свойства стали. Отпуск заключается в нагреве стали до различных температур (в зависимости от вида отпуска, но всегда ниже критической точки), выдержке при этой температуре и охлаждении с разными скоростями. Назначение отпуска – снять внутренние напряжения, возникающие в процессе закалки, и получить необходимую структуру.

В зависимости от температуры нагрева закаленной детали различают три вида отпуска: высокий, средний и низкий.

Высокий отпуск производится при температурах нагрева выше 350–600 °С, но ниже критической точки; такой отпуск применяется для конструкционных сталей.

Средний отпуск производится при температурах нагрева 350 – 500 °С; такой отпуск широко применяется для пружинной и рессорной сталей.

Низкий отпуск производится при температурах 150–250 °С. Твердость детали после закалки почти не изменяется; низкий отпуск применяется для углеродистых и легированных инструментальных сталей, для которых необходимы высокая твердость и износостойкость.

Контроль отпуска осуществляется по цветам побежалости, появляющимся на поверхности детали.

Старение

Старение –это процесс изменения свойств сплавов без заметного изменения микроструктуры. Известны два вида старения: термическое и деформационное.

Термическое старение протекает в результате изменения растворимости углерода в железе в зависимости от температуры.

Если изменение твердости, пластичности и прочности протекает при комнатной температуре, то такое старение называется естественным.

Если же процесс протекает при повышенной температуре, то старение называется искусственным.

Деформационное (механическое) старение протекает после холодной пластической деформации.

Обработка холодом

Новый вид термической обработки, для повышения твердости стали путем перевода остаточного аустенита закаленной стали в мартенсит. Это выполняется при охлаждении стали до температуры нижней мартенситной точки.

Методы поверхностного упрочнения

Поверхностной закалкой называют процесс термической обработки, представляющий собой нагрев поверхностного слоя стали до температуры выше критической и последующее охлаждение с целью получения в поверхностном слое структуры мартенсита.

Различают следующие виды: индукционная закалка; закалка в электролите, закалка при нагреве токами высокой частоты(ТВЧ), закалка с газопламенным нагревом.

Индукционная закалка основана на физическом явлении, сущность которого заключается в том, что электрический ток высокой частоты, проходя по проводнику, создает вокруг него электромагнитное поле. На поверхности детали, помещенной в этом поле, индуцируются вихревые токи, вызывая нагрев металла до высоких температур. Это обеспечивает возможность протекания фазовых превращений.

В зависимости от способа нагрева индукционная закалка подразделяется на три вида:

одновременный нагрев и закалка всей поверхности (используется для мелких деталей);

последовательный нагрев и закалка отдельных участков (используется для коленчатых валов и подобных им деталей);

непрерывно-последовательный нагрев и закалка перемещением (используется для длинных деталей).

Газопламенная закалка. Процесс газопламенной закалки заключается в быстром нагреве поверхности детали ацетилено-кислородным, газокислородным или кислородно-керосиновым пламенем до температуры закалки с последующим охлаждением водой или эмульсией.

Закалка в электролите. Процесс закалки в электролите заключается в следующем: в ванну с электролитом (5–10% раствор кальцинированной соли) опускают закаливаемую деталь и пропускают ток напряжением 220–250 В. В результате чего происходит нагрев детали до высоких температур. Охлаждение детали производят или в том же электролите (после выключения тока) или в специальном закалочном баке.

Термомеханическая обработка

Термомеханическая обработка (Т.М.О.) – новый метод упрочнения металлов и сплавов при сохранении достаточной пластичности, совмещающий пластическую деформацию и упрочняющую термическую обработку (закалку и отпуск). Различают три основных способа термомеханической обработки.

Низкотемпературная термомеханическая обработка (Н.Т.М.О) основана на ступенчатой закалке, то есть пластическая деформация стали осуществляется при температурах относительной устойчивости аустенита с последующей закалкой и отпуском.

Высокотемпературная термомеханическая обработка (В.Т.М.О) при этом пластическую деформацию проводят при температурах устойчивости аустенита с последующей закалкой и отпуском.

Предварительная термомеханическая обработка (П.Т.М.О) деформация при этом может осуществляться при температурах Н.Т.М.О и В.Т.М.О или при температуре 20ºС. Далее осуществляется обычная термическая обработка: закалка и отпуск.

Назначение и виды химико-термической обработки

Химико-термической обработкой называют процесс, представляющий собой сочетание термического и химического воздействия с целью изменения состава, структуры и свойств поверхностного слоя стали.

Цель химико-термической обработки: повышение поверхностной твердости, износостойкости, предела выносливости, коррозионной стойкости, жаростойкости (окалиностойкости), кислотоустойчивости.

Наибольшее применение в промышленности получили следующие виды химико-термической обработки: цементация; нитроцементация; азотирование; цианирование; диффузионная металлизация.

Цементация – это процесс поверхностного насыщения углеродом, произведенный с целью поверхностного упрочнения деталей.

В зависимости от применяемого карбюризатора цементация подразделяется на три вида: цементация твердым карбюризатором; газовая цементация (метан, пропан, природный газ).

Газовая цементация . Детали нагревают до 900–950ºС в специальных герметически закрытых печах, в которые непрерывным потоком подают цементующий углеродосодержащий газ [естественный (природный) или искусственный].

Процесс цементации в твердом карбюризаторе заключается в следующем. Детали, упакованные в ящик вместе с карбюризатором (смесь древесного угля с активизатором), нагревают до определенной температуры и в течении длительного времени выдерживают при этой температуре, затем охлаждают и подвергают термической обработке.

Цементации любым из рассмотренных выше способов подвергаются детали из углеродистой и легированной стали с содержанием углерода не более 0,2%. Цементация легированных сталей, содержащих карбидообразующие элементы Cr, W, V, дает особо хорошие результаты: у них, кроме повышения поверхностной твердости и износостойкости, увеличивается также предел усталости.

Азотирование – это процесс насыщения поверхностного слоя различных металлов и сплавов, стальных изделий или деталей азотом при нагреве в соответствующей среде. Повышается твердость поверхности изделия, выносливости, износостойкости, повышение коррозионной стойкости.

Цианирование – .насыщение поверхностного слоя изделий одновременно углеродом и азотом.

В зависимости от используемой среды различают цианирование: в твердых средах; в жидких средах; в газовых средах.

В зависимости от температуры нагрева цианирование подразделяется на низкотемпературное и высокотемпературное.

Цианирование в жидких средах производят в ваннах с расплавленными солями.

Цианирование в газовых средах (нитроцементация ). Процесс одновременного насыщения поверхности детали углеродом и азотом. Для этого детали нагревают в среде, состоящей из цементующего газа и аммиака, то есть нитроцементация совмещает в себе процессы газовой цементации и азотирования.

Диффузионное насыщение металлами и металлоидами

Существуют и применяются в промышленности способы насыщения поверхности деталей различными металлами (алюминием, хромом и др.) и металлоидами (кремнием, бором и др.) Назначение такого насыщения – повышение окалиностойкости, коррозионностойкости, кислотостойкости, твердости и износостойкости деталей. В результате поверхностный слой приобретает особые свойства, что позволяет экономить легирующие элементы.

Алитирование – процесс насыщения поверхностного слоя стали алюминием для повышения жаростойкости (окалиностойкости) и сопротивления атмосферной коррозии.

Алитирование проводят в порошкообразных смесях, в ваннах с расплавленным алюминием, в газовой среде и распыливанием жидкого алюминия.

Хромирование – процесс насыщения поверхностного слоя стали хромом для повышении коррозионной стойкости и жаростойкости, а при хромировании высокоуглеродистых сталей – для повышения твердости и износостойкости.

Силицирование – процесс насыщения поверхностного слоя детали кремнием для повышения коррозионной стойкости и кислотостойкости. Силицированию подвергают детали из низко- и среднеуглеродистых сталей, а также из ковкого и высокопрочного чугунов.

Борирование – процесс насыщения поверхностного слоя детали бором. Назначение борирования – повысить твердость, сопротивление абразивному износу и коррозии в агрессивных средах, теплостойкость и жаростойкость стальных деталей. Существует два метода борирования: жидкостное электролизное и газовое борирование.

Сульфидирование – процесс насыщения поверхностного слоя стальных деталей серой для улучшения противозадирных свойств и повышения износостойкости деталей.

Сульфоцианирование – процесс поверхностного насыщения стальных деталей серой, углеродом и азотом. Совместное влияние серы и азота в поверхностном слое металла обеспечивает более высокие противозадирные свойства и износостойкость по сравнению насыщение только серой.

Термическая обработка чугуна

Термическую обработку чугунов проводят с целью снятия внутренних напряжений, возникающих при литье и вызывающих с течением времени изменения размеров и формы отливки, снижения твердости и улучшения обрабатываемости резанием, повышения механических свойств. Чугун подвергают отжигу, нормализации, закалке и отпуску, а также некоторым видам химико-термической обработки (азотированию, алитированию, хромированию).

Отжиг для снятия внутренних напряжений . Этому отжигу подвергают чугуны при следующих температурах: серый чугун с пластинчатым графитом 500 – 570ºС; высокопрочный чугун с шаровидным графитом 550 – 650ºС; низколегированный чугун 570 – 600ºС; высоколегированный чугун 620 – 650ºС. При этом отжиге фазовых превращении не происходит, а снимаются внутренне напряжения, повышается вязкость, исключается коробление и образование трещин в процессе эксплуатации.

Смягчающий отжиг (отжиг графитизирующий низкотемпературный ). Проводят для улучшения обрабатываемости резанием и повышения пластичности. Его осуществляют продолжительной выдержкой при 680 – 700ºС или медленным охлаждением отливок при 760 – 700ºС. Для деталей сложной конфигурации охлаждение медленное, а для деталей простой формы – ускоренное.

Отжиг графитизирующий , в результате которого из белого чугуна получают ковкий чугун.

Нормализацию применяют для увеличения связанного углерода, повышения твердости, прочности и износостойкости серого, ковкого и высокопрочного чугунов. При нормализации чугун (отливки) нагревают выше температур интервала превращения 850 – 950ºС и после выдержки, охлаждают на воздухе.

Закалке подвергают серый, ковкий и высокопрочный чугун для повышения твердости, прочности и износостойкости. По способу выполнения закалка чугуна может быть объемной непрерывной, изотермической и поверхностной.

При объемной непрерывной закалке чугун нагревают до температуры 850 – 950ºС. Затем выдерживают для прогрева и полного растворения углерода. Охлаждение осуществляют в воде или масле. После закалки проводят отпуск при температуре 200 – 600ºС. В результате повышается твердость, прочность и износостойкость чугуна.

При изотермической закалке чугуны нагревают так же, как и при объемнойнепрерывной закалке, выдерживают от 10 до 90 минут и охлаждают в расплавленной соли при 200 – 400ºС, и после выдержки охлаждают на воздухе.

Поверхностная закалка с нагревом поверхностного слоя кислородно – ацетиленовым пламенем, токами высокой частоты или в электролите. Температура нагрева 900 – 1000ºС. Охлаждение в воде, масле или масляной эмульсии.

Старение применяют для стабилизации размеров литых чугунных деталей, предотвращения коробления и снятия внутренних напряжений. Обычно старении проводят после грубой механической обработки. Различают два вида старения: естественное и искусственное.

Естественное старении осуществляется на открытом воздухе или в помещении. Изделия после литья выдерживаются в течении 6 – 15 месяцев.

Искусственное старение осуществляется при повышенных температурах; длительность – несколько часов. При искусственном старении отливки чугуна загружают в печь, нагретую до 100 – 200º С, нагревают до температуры 550 – 570ºС со скоростью 30 – 60ºС в час, выдерживаю 3 – 5 часов и охлаждают вместе с печью со скоростью 20 – 40ºС в час до температуры 150 – 200ºС, а затем охлаждают на воздухе.

Химико-термическая обработка чугуна

Для повышения поверхностной твердости и износостойкости серые чугуны подвергают азотированию. Чаще азотируют серые перлитные чугуны, легированные хромом, молибденом, алюминием. Температура азотирования 550 – 580ºС, время выдержки 30 – 70 часов. Кроме азотирования, повышения поверхностной твердости и износостойкости легированного серого перлитного чугуна можно достигнуть газовым и жидкостным цианированием при температуре 570ºС. Для повышения жаростойкости чугунные отливки можно подвергать алитированию, а для получения высокой коррозионной стойкости в кислотах – силицированию.

Термическая обработка сплавов цветных металлов

Алюминиевые сплавы

Алюминиевые сплавы подвергаются трем видам термической обработки: отжигу, закалке и старению. Основными видами отжига являются: диффузионный, рекристаллизационный и термически упрочненных сплавов.

Гомогенизацию применяют для выравнивания химической микронеоднородности зерен твердого раствора. Для выполнения гомогенизации алюминиевые сплавы нагревают до 450 – 520ºС и выдерживают при этих температурах от 4 до 40 часов; после выдержки – охлаждение вместе с печью или на воздух. В результате этого структура становится более однородной и повышается пластичность.

Рекристаллизационный отжиг для алюминия и сплавов на ег основе применяют гораздо шире, чем для стали. Это объясняется тем, что такие металлы, как алюминий и медь, а так же многие сплавы на их основе, не упрочняются закалкой и повышение механических свойств может быть достигнуто только холодной обработкой давлением, а промежуточной операцией при такой обработке является рекристаллизационный отжиг. Температура рекристаллизационного отжига алюминиевых сплавов 300 – 500ºС выдержка 0,5 – 2 часа.

Отжиг термически упрочненных сплавов применяют для полного снятия упрочнения, он проводится при температурах 350 – 450ºС с выдержкой 1 – 2 часа и последующим достаточно медленным охлаждением.

После закалки прочность сплава несколько повышается, а пластичность не изменяется. После закалки алюминиевые сплавы подвергают старению , при котором происходит распад пересыщенного твердого раствора.

Деформируемые алюминиевые сплавы

В закаленном состоянии дуралюмины пластичны и легко деформируются. После закалки и естественного или искусственного старения прочность дуралюмина резко повышается.

Литейные алюминиевые сплавы

Для литейных алюминиевых сплавов используют различные виды термической обработки в зависимости от химического состава. Для упрочнения литейные алюминиевые сплавы подвергают закалке с получением пересыщенного твердого раствора и искусственному старению, а также только закалке без старения с получением в закаленном состоянии устойчивого твердого раствора.

Магниевые сплавы

Магниевые сплавы, так же как и алюминиевые, подвергают отжигу, закалке и старению. Для выравнивания химической микронеоднородности зерен твердого раствора путем диффузии слитки магниевых сплавов подвергают гомогенизации при температурах 350 – 400ºС с выдержкой 18 – 24 часа. Полуфабрикаты деформируемых магниевых сплавов подвергают рекристаллизационному отжигу при температуре ≈ 350ºС, а также при боле низких температурах 150 – 250ºС отжигу для снятия остаточных напряжений.

Магниевые сплавы подвергают закалке , или закалке и искусственному старению . При температуре 20С в закаленных магниевых сплавах никаких изменений не происходит, то есть они не подвержены естественному старению.

Медь и медные сплавы

Термическая обработка меди . Деформирование меди сопровождается повышением ее прочности и понижением пластичности. Для повышения пластичности медь подвергают рекристаллизационному отжигу при 500 – 600ºС, в результате которого пластичность резко повышается, а прочность снижается.

Термическая обработка латуней . Они подвергаются только рекристаллизационному отжигу при 600 – 700ºС (для снятия наклепа). Охлаждают латуни при отжиге на воздухе или для ускорения охлаждения и лучшего отделения окалины в воде. Для латунных деталей, имеющих после деформации остаточные напряжения, в условиях влажной атмосферы характерно явление самопроизвольного растрескивания. Чтобы этого избежать латунные детали подвергают низкотемпературному отжигу при 200 – 300 С, в результате чего остаточные напряжения снимаются, а наклеп остается. Низкотемпературному отжигу особенно необходимо подвергать алюминиевые латуни, которые склонны к самопроизвольному растрескиванию.

Термическая обработка бронз . Для выравнивания химического состава бронзы подвергают гомогенизации при 700 – 750ºС с последующим быстрым охлаждением. Для снятия внутренних напряжений отливки отжигают при 550ºС. Для восстановления пластичности между операциями холодной обработки давлением подвергают рекристаллизационному отжигу при 600 – 700ºС.

Алюминиевые бронзы с содержанием алюминия от 8 до 11%, испытывающие при нагреве и охлаждении фазовую перекристаллизацию, могут подвергаться закалке. В результате закалки повышается прочность и твердость, но снижается пластичность. После закалки следует отпуск при 400 – 650º С в зависимости о требуемых свойств. Также подвергают гомогенизации, а деформируемые полуфабрикаты – рекристаллизационному отжигу при 650 – 800ºС.

Бериллиевую бронзу закаливают в воде от температуры 760 – 780ºС; при это избыточная фаза выделиться не успевает, и после закалки сплав состоит из пересыщенного твердого раствора и обладает небольшой твердостью и прочностью и большой пластичностью. После закалки проводится отпуск (старение) при 300 – 350ºС выдержкой 2 часа. Для повышения устойчивости пересыщенного твердого раствора и облегчения закалки бериллиевые бронзы дополнительно легируют никелем .

Титановые сплавы

Титановые сплавы подвергают рекристаллизационному отжигу и отжигу с фазовой перекристаллизацией, атак же упрочнению термической обработкой – закалкой и старением. Для повышения износостойкости и задиростойкости титановые сплавы подвергают азотированию, цементации или окислению.

Рекристаллизационный отжиг применяют для титана и сплавов для снятия наклепа после холодной обработки давлением. Температура рекристаллизационного отжига 520 – 850ºС в зависимости от химического состава сплава и вида полуфабриката.

Отжиг с фазовой перекристаллизацией применяют с целью снижения твердости, повышения пластичности, измельчения зерна, устранения структурной неоднородности. Применяют простой, изотермический и двойной отжиг; температура нагрева при отжиге 750 – 950ºС в зависимости от сплава.

При изотермическом отжиге после выдержки при температуре отжига детали охлаждают до 500 – 650ºС (в зависимости от сплава) в той же печи иди переносят в другую печь и выдерживают определенное время, и охлаждают на воздухе. При изотермическом отжиге сокращается продолжительность отжига, а пластичность получается более высокой.

При двойном отжиге детали нагревают до температуры отжига, выдерживают и охлаждают на воздухе. Затем повторно нагреваю до 500 – 650ºС, выдерживают и охлаждают на воздухе. Двойной отжиг по сравнению с изотермическим повышает предел прочности при незначительном снижении пластичности и сокращает длительность обработки.

Из всех видов химико-термической обработки титановых сплавов наибольшее распространение получило азотирование, осуществляемое в среде азота или в смеси азота и аргона при температурах 850 – 950 С в течении 10 – 50 часов. Детали из титановых сплавов после азотирования обладают хорошими антифрикционными свойствами.

Заключение

Термическая обработка является одной из основных, наиболее важных операций общего технологического цикла обработки, от правильного выполнения которой зависит качество (механические и физико-химические свойства) изготовляемых деталей машин и механизмов, инструмента и другой продукции. Разработаны и рационализированы технологические процессы термической обработки серых и белых чугунов, сплавов цветных металлов

Перспективным направлением совершенствования технологии термической обработки является установка агрегатов для термической обработки в механических цехах, создание автоматических линий с включением в них процессов термической обработки, а также и разработка методов, обеспечивающих повышение прочностных свойств деталей, их надежности и долговечности.

Литература

1. Б.В. Захаров. В.Н. Берсенева «Прогрессивные технологические процессы и оборудование при термической обработке металлов» М. «Высшая школа» 1988 г.

2. В.М. Зуев «Термическая обработка металлов» М. Высшая школа 1986 г.

3. Б.А. Кузьмин «Технология металлов и конструкционные материалы» М. «Машиностроение» 1981 г.

4. В.М. Никифоров «Технология металлов и конструкционные материалы» М. «Высшая школа» 1968 г.

5. А.И. Самохоцкий Н.Г. Парфеновская «Технология термической обработки металлов» М. Машиностроение 1976 г.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

Термическая обработка (термообработка ) стали, сплавов бывает следующих видов: отжиг , нормализация , закалка , отпуск .

- Отжиг - термическая обработка (термообработка) металла, при которой производится нагревание металла, а затем медленное охлаждение. Эта термобработка (т.е. отжиг) бывает разных видов (вид отжига зависит от температуры нагрева, скорости охлаждения металла).

- Закалка - термическая обработка (термообработка) стали, сплавов, основанная на перекристаллизации стали (сплавов) при нагреве до температуры выше критической; после достаточной выдержки при критической температуре для завершения термической обработки следует быстрое охлаждение. Закаленная сталь (сплав) имеет неравновесную структуру, поэтому применим другой вид термообработки - отпуск.

- Отпуск - термическая обработка (термообработка) стали, сплавов, проводимая после закалки для уменьшения или снятия остаточных напряжений в стали и сплавах, повышающая вязкость, уменьшающая твердость и хрупкость металла.

- Нормализация - термическая обработка (термообработка), схожая с отжигом. Различия этих термобработок (нормализации и отжига) состоит в том, что при нормализации сталь охлаждается на воздухе (при отжиге - в печи).

ОТЖИГ СТАЛИ

Отжиг - процесс термообработки металла, при котором производится нагревание, затем медленное охлаждение металла. Переход структуры из неравновесного состояния до более равновесного. Отжиг первого рода , его виды: возврат (он же отдых металла), рекристаллизационный отжиг (он же называется рекристаллизация ), отжиг для снятия внутренних напряжений , диффузионный отжиг (еще называется гомогенизация ). Отжиг второго рода – изменение структуры сплава посредством перекристаллизации около критических точек с целью получения равновесных структур. Отжиг второго рода, его виды: полный , неполный , изотермический отжиги . Ниже рассмотрен отжиг, его виды, применительно к стали.

- Возврат (отдых) стали – нагрев до 200 – 400C°, отжиг для уменьшения или снятия наклепа. По результатам отжига наблюдается уменьшение искажений кристаллических решеток у кристаллитов и частичное восстановление физико-химических свойств стали.

- Рекристаллизационный отжиг стали (рекристаллизация) - нагрев до температур 500 – 550C°; отжиг для снятия внутренних напряжений – нагрев до температур 600 – 700C°. Эти виды отжига снимают внутренние напряжения металла отливок от неравномерного охлаждения их частей, также в заготовках, обработанных давлением (прокаткой, волочением, штамповкой) с использованием температур ниже критических. Вследствиии рекристаллизационного отжига из деформированных зерен вырастают новые кристаллы, ближе к равновесным, поэтому твердость стали снижается, а пластичность, ударная вязкость увеличиваются. Чтобы полностью снять внутренние напряжения стали нужна температура не менее 600C°. Охлаждение после выдержки при заданной температуре должно быть достаточно медленным: вследствии ускоренного охлаждения металла вновь возникают внутренние напряжения.

- Диффузионный отжиг стали (гомогенизация) применяется тогда, когда сталь имеет внутрикристаллическую ликвацию. Выравнивание состава в зернах аустенита достигается диффузией углерода и других примесей в твердом состоянии, наряду с самодиффузией железа. По результатам отжига, сталь становится однородной по составу (гомогенной), поэтому диффузионный отжиг называет также гомогенизацией . Температура гомогенизации должна быть достаточно высокой, однако нельзя допускать пережога, оплавления зерен. Если допустить пережог, то кислород воздуха окисляет железо, проникая в толщу его, образуются кристаллиты, разобщенные окисными оболочками. Пережог устранить нельзя, поэтому пережженные заготовки являются окончательным браком. Диффузионный отжиг стали обычно приводит к слишком сильному укрупнению зерна, что следует исправлять последующим полным отжигом (на мелкое зерно).

- Полный отжиг стали связан с фазовой перекристаллизацией, измельчением зерна при температурах точек АС1 и АС2 . Назначение его – улучшение структуры стали для облегчения последующей обработки резанием, штамповкой или закалкой, а также получение мелкозернистой равновесной перлитной структуры готовой детали. Для полного отжига сталь нагревают на 30-50C°выше температуры линии GSK и медленно охлаждают. После отжига избыточный цементит (в заэвтектоидных сталях) и эвтектоидный цементит имеют форму пластинок, поэтому и перлит называют пластинчатым

- При отжиге стали на пластинчатый перлит заготовки оставляют в печи до охлаждения, чаще всего при частичном подогреве печи топливом, чтобы скорость охлаждения была не больше 10-20C° в час. Отжигом также достигается измельчение зерна. Крупнозернистая структура, например, доэвтектоидной стали, получается при затвердевании вследствие свободного роста зерен (если охлаждение отливок медленное), а также в результате перегрева стали. Эта структура называется видманштетовой (по имени австрийского астронома А. Видманштеттена, открывшего в 1808 г. такую структуру на метеорном железе). Такая структура придает низкую прочность заготовке. Структура характерна тем, что включения феррита (светлые участки) и перлита (темные участки) располагаются в виде вытянутых пластин под различными углами друг к другу. В заэвтектоидный сталях видманштетова структура характеризуется штрихообразным расположением избыточного цементита. Размельчение зерна связано с перекристаллизацией альфа-железа в гамма-железо; вследствии охлаждения и обратного переходе гамма-железа в aльфа-железо мелкозернистая структура сохраняется. Таким образом, одним из результатов отжига на пластинчатый перлит является мелкозернистая структура.

- Неполный отжиг стали связан с фазовой перекристаллизацией лишь при температуре точки А С1 ; неполный отжиг применяется после горячей обработки давлением, когда у заготовки мелкозернистая структура.

- Отжиг стали на зернистый перлит применяют обычно для эвтектоидных, заэвтектоидных сталей, для повышения пластичности, вязкости стали и уменьшения ее твердости. Для получения зернистого перлита сталь нагревают выше точки АС1 , затем выдерживают недолго, чтобы цементит растворился в аустените не полностью. Затем сталь охлаждают до температуры несколько ниже Ar 1 , выдерживают при такой температуре несколько часов. При этом частицы оставшегося цементита служат зародышами кристаллизации для всего выделяющегося цементита, который нарастает округлыми (глобулярными) кристаллитами, рассеянными в феррите. Свойство зернистого перлита существенно отличаются от свойств пластинчатого в сторону меньшей твердости, но большей пластинчатости и вязкости. Особенно это относится к заэвтектоидной стали, где весь цементит (как эвтектоидный, так избыточный) получается в виде глобулей.

- Изотермический отжиг - после нагрева и выдержки сталь быстро охлаждают до температуры несколько ниже точки А 1 , затем выдерживают при этой температуре до полного распадения аустенита на перлит, после чего охлаждают на воздухе. Применение изотермического отжига значительно сокращает время, а также повышает производительность. Например, обыкновенный отжиг легированной стали длится 13-15 ч, а изотермический – всего 4-7 ч.

ЗАКАЛКА СТАЛИ

Различают закалку с полиморфным превращением, для сталей, и закалку без полиморфного превращения, для большинства цветных металлов. Материал, подвергшийся закалке приобретает большую твердость, но становится хрупким, менее пластичным и вязким, если сделать большее количество повторов нагревание-охлаждение. Для снижения хрупкости и увеличения пластичности и вязкости, после закалки с полиморфным превращением применяют отпуск. После закалки без полиморфного превращения применяют старение. При отпуске имеет место некоторое снижение твердости и прочности материала.

В зависимости от температуры нагрева, закалку подразделяют на полную и неполную. В случае полной закалки материал нагревают на 30 - 50°С выше линии GS для доэвтектоидной стали и эвтектоидной, заэвтектоидная линия PSK, в этом случае сталь приобретает структуру аустенит и аустенит + цементит. При неполной закалке производят нагрев выше линии PSK диаграммы, что приводит к образованию избыточных фаз по окончании закалки. Неполная закалка, как правило, применяетсядля инструментальных сталей. Закалка снимается отпуском материала. В некоторых изделиях закалка выполняется частично, например при изготовлении японских катан, закалке подвергается только режущая кромка меча.

Закалочные среды

При закалке для переохлаждения аустенита до температуры мартенситного превращения требуется быстрое охлаждение, но не во всём интервале температур, а только в пределах 650-400 °C, то есть в том интервале температур в котором аустенит менее всего устойчив, быстрее всего превращается в феритно-цементитную смесь. Выше 650 °C скорость превращения аустенита мала, и поэтому смесь при закалке можно охлаждать в этом интервале температур медленно, но, конечно, не настолько, чтобы началось выпадение феррита или превращение аустенита в перлит.

Механизм действия закалочных сред (вода, масло, водополимерная закалочная среда (Термат), а также охлаждение деталей в растворах солей) следующий. В момент погружения изделия в закалочную среду вокруг него образуется плёнка перегретого пара, охлаждение происходит через слой этой паровой рубашки, то есть относительно медленно. Когда температура поверхности достигает некоторого значения (определяемого составом закаливающей жидкости), при котором паровая рубашка разрывается, то жидкость начинает кипеть на поверхности детали, и охлаждение происходит быстро.

Первый этап относительно медленного кипения называется стадией плёночного кипения, второй этап быстрого охлаждения - стадией пузырькового кипения. Когда температура поверхности металла ниже температуры кипения жидкости, жидкость кипеть уже не может, и охлаждение замедлится. Этот этап носит название конвективного теплообмена.

Способы закалки

- Закалка в одном охладителе - нагретую до определённых температур деталь погружают в закалочную жидкость, где она остаётся до полного охлаждения. Этот способ применяется при закалке несложных деталей из углеродистых и легированных сталей.

- Прерывистая закалка в двух средах - этот способ применяют при закалке высокоуглеродистых сталей. Деталь сначала быстро охлаждают в быстро охлаждающей среде (например воде), а затем в медленно охлаждающей (масло).

- Струйчатая закалка заключается в обрызгивании детали интенсивной струёй воды и обычно её применяют тогда, когда нужно закалить часть детали. При этом способе не образуется паровая рубашка, что обеспечивает более глубокую прокаливаемость, чем простая закалка в воде. Такая закалка обычно производится в индукторах на установках ТВЧ.

- Ступенчатая закалка - закалка, при которой деталь охлаждается в закалочной среде, имеющей температуру выше мартенситной точки для данной стали. При охлаждении и выдержке в этой среде закаливаемая деталь должна приобрести во всех точках сечения температуру закалочной ванны. Затем следует окончательное, обычно медленное, охлаждение, во время которого и происходит закалка, то есть превращение аустенита в мартенсит.

- Изотермическая закалка . В отличие от ступенчатой при изотермической закалке необходимо выдерживать сталь в закалочной среде столько времени, чтобы успело закончиться изотермическое превращение аустенита.

ОТПУСК СТАЛИ

Отпуск стали смягчает действие закалки, уменьшает или снимает остаточные напряжения, повышает вязкость, уменьшает твердость и хрупкость стали. Отпуск производится путем нагрева деталей, закаленных на мартенсит до температуры ниже критической. При этом в зависимости от температуры нагрева могут быть получены состояния мартенсита, троостита или сорбита отпуска. Эти состояния несколько отличаются от соответственных состояний закалки по структуре и свойствам: при закалке цементит (в троостите и сорбите) получается в форме удлиненных пластинок, как в пластинчатом перлите. А при отпуске он получается зернистым, или точечным, как в зернистом перлите.

Преимуществом точечной структуры является более благоприятное сочетание прочности и пластичности. При одинаковом химическом составе и одинаковой твердости сталь с точечной структурой имеет значительно более высокое относительное сужение y и ударную вязкость а н , повышенное удлинение d и предел текучести s т по сравнению со сталью с пластинчатой структурой.

Мартенсит закалки имеет неустойчивую тетрагональную решетку, а мартенсит отпуска – устойчивую центрированную кубическую решетку альфа-железа.

Отпуск разделяют на низкий, средний и высокий в зависимости от температуры нагрева.

Для определения температуры при отпуске изделия пользуются таблицей цветов побежалости . Тонкая пленка окисдов железа, придающая металлу различные быстро меняющиеся цвета - от светло-желтого до серого. Такая пленка появляется, если очищенное от окалины стальное изделие нагреть до 220C°; при увеличении времени нагрева или повышении температуры окисная пленка утолщается и цвет ее изменяется. Цвета побежалости одинаково проявляются как на сырой, так и на закаленной стали.

При низком отпуске (нагрев до температуры 200-300C°) в структуре стали в основном остается мартенсит, который, однако, изменяется решетку. Кроме того, начинается выделение карбидов железа из твердого раствора углерода в альфа-железе и начальное скопление их небольшими группами. Это влечет за собой некоторое уменьшение твердости и увеличение пластических и вязких свойств стали, а также уменьшение внутренних напряжений в деталях. Для низкого отпуска детали выдерживают в течение определенного времени обычно в масляных или соляных ваннах. Если для низкого отпуска детали нагревают на воздухе, то для контроля температуры часто пользуются цветами побежалости, появляющимися на поверхности детали. Появление этих цветов связано с интерференцией белого света в пленках окисла железа, возникающих на поверхности детали при ее нагреве. В интервале температур от 220 до 330C° в зависимости от толщины пленки цвет изменяется от светло-желтого до серого. Низкий отпуск применяется для режущего, измерительного инструмента и зубчатых колес.

При среднем (нагрев в пределах 300-500C°) и высоком (500-700C°) отпуске сталь из состояния мартенсита переходит соответственно в состояние троостита или сорбита. Чем выше отпуск, тем меньше твердость отпущенной стали и тем больше ее пластичность и вязкость. При высоком отпуске сталь получает наилучшее сочетание механических свойств, повышение таких показателей как прочность, пластичность и вязкость, поэтому высокий отпуск стали после закалки ее на мартенсит применяют для термической обработки кузнечным штампов, пружин, рессор, а высокий – для многих деталей, подверженных действию высоких напряжений (например, осей автомобилей, шатунов двигателей).

Для некоторых марок стали отпуск производят после нормализации. Этот относится к мелкозернистой легированной доэвтектоидной стали (особенно никелевой), имеющий высокую вязкость и поэтому плохую обрабатываемость режущим инструментом. Для улучшения обрабатываемости производят нормализацию стали при повышенной температуре (до 950-970C°), в результате чего она приобретает крупную структуру (определяющую лучшую обрабатываемость) и одновременно повышенную твердость (ввиду малой критической скорости закалки никелевой стали). С целью уменьшения твердости производят высокий отпуск этой стали.

НОРМАЛИЗАЦИЯ СТАЛИ

Нормализацией называют такой вид термической обработки, когда сталь нагревают на 30 - 50C° выше верхних критических температур Асз или Аст и после выдержки при этих температурах охлаждают на спокойном воздухе. Таким образом, от отжига нормализация отличается более быстрым охлаждением изделия (примерно в 2 раза).