Общая характеристика методики "Тест тематической апперцепции" (ТАТ). Рисованный апперцептивный тест (РАТ) Г. Мюррея. Методика для изучения конфликтных установок, Б.И. Хасан (на базе теста РАТ) Тат в психологии

Тематический апперцептивный тест (ТАТ) - проективная психодиагностическая методика, разработанная 1930-х в Гарварде Генри Мюрреем и Кристианой Морган. Целью методики являлось исследование движущих сил личности - внутренних конфликтов, влечений, интересов и мотивов.

Рисованный апперцептивный тест (РАТ) - это компактный модифицированный вариант Тематического апперцептивного теста Г. Мюррея, отнимающий немного времени на обследование и приспособленный к условиям работы практического психолога. К нему разработан совершенно новый стимульный материал, представляющий собой контурные сюжетные картинки. На них схематично изображены человеческие фигурки.

Рисованный апперцептивный тест в силу большей лаконичности и простоты нашел применение в семейном консультировании, при оказании социально-психологической помощи пресуицидентам, а также в клинике неврозов и судебно-психиатрической экспертизе.

Методику можно применять как в индивидуальном, так и в групповом обследовании, как с взрослыми, так и с подростками с 12 лет. Тестирование можно проводить, выслушивая рассказы и записывая их, но можно также дать задание и попросить обследуемого записать свои ответы самому. Тогда ему (или группе обследуемых лиц) предлагается задание последовательно, согласно нумерации, рассмотреть каждую картинку и написать коротенький рассказ о том, он интерпретирует содержимое рисунка.

Время тестирования не ограничивается, но не должно быть излишне долгим, чтобы получить более непосредственные ответы.

Рисованный апперцептивный тест (РАТ) Г. Мюррея. А также методика для изучения конфликтных установок, Б.И. Хасан (на базе теста РАТ):

Инструкция.

Внимательно рассмотрите каждый рисунок по очереди и, не ограничивая свою фантазию, сочините по каждому из них небольшой рассказ, в котором будут отражены следующие аспекты:

- Что происходит в данный момент?

- Кто эти люди?

- О чем они думают и что чувствуют?

- Что привело к этой ситуации и чем она закончится?

Не используйте известные сюжеты, взятые из книг, театральных постановов или кинофильмов - придумайте что-либо свое. Используйте свое воображение, умение выдумывать, богатство фантазии.

Тестовый (стимульный материал).

Обработка результатов.

Анализ творческих рассказов испытуемого (устных или письменных) позволяет выявить его идентификацию (как правило, неосознаваемое отождествление) с кем-либо из «героев» сюжета и проекцию (перенос в сюжет) его собственных переживаний. О степени отождествления с персонажем сюжета судят по интенсивности, длительности и частоте внимания, уделяемого описанию именно этого участника сюжета.

К признакам, опираясь на которые можно было бы сделать вывод о том, что с данным героем испытуемый отождествляет себя в большей степени относятся следующие:

- одному из участников ситуации приписываются мысли, чувства, поступки, не вытекающие непосредственно из данного, представленного на картинке, сюжета;

- одному из участников ситуации уделяется в процессе описания значительно больше внимания, чем другому;

- на фоне примерно одинакового объема внимания, уделяемого участникам в предлагаемой ситуации, одному из них присваивается имя, а другому – нет;

- на фоне примерно одинакового объема внимания, уделяемого участникам в предлагаемой ситуации, один из них описывается с использованием более эмоционально заряженных слов, чем другой;

- на фоне примерно одинакового объема внимания, уделяемого участникам в предлагаемой ситуации, у одного из них есть прямая речь, а у другого – нет;

- на фоне примерно одинакового объема внимания, уделяемого участникам в предлагаемой ситуации, одного описывают в первую очередь, а затем остальных;

- если рассказ составляется в устной форме, то к герою, с которым в большей степени себя отождествляет испытуемый, проявляется более эмоциональное отношение, проявляемое в интонациях голоса, в мимике и жестах;

- если рассказ представляется в письменной форме – особенности почерка так же могут выдать те факты, с которыми происходит большее отождествление – наличие зачеркиваний, помарок, ухудшения почерка, усиление наклона строк вверх или вниз по сравнению с обычным почерком, любые другие явные отклонения от обычного почерка, когда испытуемый пишет в спокойном состоянии.

Далеко не всегда удается с легкостью обнаружить более значимый персонаж в описании картинки. Достаточно часто экспериментатор оказывается в ситуации, когда объем написанного текста не позволяет достаточно уверенно судить – кто герой, а кто – нет. Бывают и другие сложности. Ниже описываются некоторые из них.

- Отождествление смещается с одного персонажа на другой, то есть по всем параметрам оба персонажа рассматриваются примерно в одинаковом объеме, причем, сначала описывается полностью один человек, а потом – полностью другой (Б.И. Хасан видит в этом отражение неустойчивости представлений испытуемого о себе).

- Испытуемый идентифицирует себя одновременно с двумя персонажами, например с «положительным» и «отрицательным» - в этом случае в описании наблюдается постоянное «перескакивание» с одного персонажа на другой (диалог, или просто описание) причем подчеркиваются именно противоположные друг другу качества у участников сюжета (это может свидетельствовать о внутренней противоречивости автора, о склонности к внутренним конфликтам).

- Объектом идентификации может стать персонаж противоположного пола или бесполый персонаж (человек, существо и т.п.), что можно в некоторых случаях, при наличии дополнительных подтверждений в тексте, расценивать как различные проблемы в межполовой сфере личности (наличие страхов, проблемы с самоидентификацией, болезненная зависимость от субъекта противоположного пола и т.п.).

- Автор может в рассказе подчеркивать отсутствие своей идентификации с кем-либо из участников сюжета, занимая позицию стороннего наблюдателя, используя высказывания типа: «Вот я наблюдаю следующую картину на улице …». Б.И.Хасан предлагает рассматривать в этом случае героев, как антиподов самого испытуемого. В то же время можно предположить, что это не единственно возможная интерпретация. Так, например, позицию стороннего наблюдателя может занять человек, у которого система защитных механизмов его Эго не позволяет ему осознать в себе наличие качеств, которые он приписывает другим, или это может быть результат страха перед подобными ситуациями и срабатывает механизм диссоциации.

Та или иная картинка может ассоциироваться у испытуемого с его собственной жизненной ситуацией, вызывающей фрустрацию . В этом случае герои рассказа реализуют нереализованные в реальной жизни потребности самого рассказчика. Бывает и наоборот – в рассказе описываются препятствия, мешающие реализации потребностей.

Интенсивность, частота и длительность внимания, уделяемые описанию отдельных деталей ситуации, длительность фиксации внимания испытуемого на определенных повторяющихся в разных рассказах ценностях, могут дать общее понимание проблемных психологических зон (неудовлетворенных потребностей, стрессогенных факторов и т.п.) обследуемого человека.

Анализ полученных данных проводится в основном на качественном уровне, а также путем простых количественных сопоставлений, позволяющих оценить, помимо всего прочего, баланс между эмоциональной и интеллектуальной сферами личности, наличие внешнего и внутреннего конфликтов, сферу нарушенных отношений, позицию личности испытуемого - пассивную или активную, агрессивную или страдательную (при этом 1:1, то есть 50% на 50% считается условной нормой, а значительный перевес в ту или иную сторону выражается в соотношениях 2:1 или 1:2 и более).

Ключ.

Характеристика каждого отдельного рассказа (всего должно быть 8 штук).

- персонажи рассказа (формальное описание – что известно из рассказа о каждом из участников сюжета – пол, возраст и т.д.);

- чувства, переживания, физическое состояние, передаваемые в рассказе (в целом);

- ведущие мотивы, сфера отношений, ценности (в целом);

- конфликты и их сфера (если они присутствуют), препятствия и барьеры на пути у участников данного сюжета к достижению ими целей;

- вектор психологической направленности поведения участников сюжета;

- анализ причин, не позволяющих четко определить «героя» сюжета, с которым в большей степени происходит идентификация (если таковые имеются);

- наличие в сюжете героя, с которым испытуемый в большей степени идентифицирует себя и описание признаков, по которым именно этот персонаж признается исследователем в качестве «героя» (если в сюжете достаточно очевиден определенный «герой»);

- указывается половая и возрастная принадлежность героя (если в сюжете достаточно очевиден определенный «герой»);

- определение характеристик героя, его стремлений, чувств, желанней, черт характера(если в сюжете достаточно очевиден определенный «герой»);

- оценка силы потребности героя в зависимости от её интенсивности, длительности, частоты появления и развития сюжета в целом (если в сюжете достаточно очевиден определенный «герой»);

- описание индивидуальных особенностей героя в соответствии со шкалами: импульсивность – самоконтроль, инфантильность – личностная зрелость (с описанием критериев этой оценки) (если в сюжете достаточно очевиден определенный «герой»);

- соотнесение характеристик «героя» (мотивы поведения, личностные характеристики и т.п.) с теми характеристиками (потребностями, мотивами, ценностями, чертами характера и т.п.), которые испытуемый в целом отразил в процессе описания данного сюжета (если в сюжете достаточно очевиден определенный «герой»);

- самооценка испытуемого, соотношение его Я-реального и Я-идеального, если судить о них по данному рассказу;

- особенности стиля изложения текста, почерка;

- что в данном тексте особенно привлекло внимание исследователя;

- предположения об особенностях личности и жизненной ситуации испытуемого с конкретными ссылками на детали рассказа, подтверждающие эти предположения – обобщение выводов по данному рассказу.

|

Название характеристики |

Сама характеристика |

|

Пункт 11 – «оценка силы потребности героя в зависимости от её интенсивности, длительности, частоты появления и развития сюжета в целом» или, если существуют трудности с определением «героя», то эту фразу следует понимать как «оценка присутствующей в целом в описании сюжета силы потребности в зависимости от её интенсивности, длительности, частоты появления и развития сюжета в целом» заслуживает отдельного описания.

С целью определения доминирующих и, возможно, подавленных потребностей испытуемого предлагается ввести ранжирование силы той или иной потребности в каждом из описаний, то есть в каждом из предлагаемых 8-ми рассказов. Таким образом субъективную оценку степени выраженности получают все потребности из списка потребностей Г.Меррея (список приведен выше). Б.И.Хасан предлагает определять интенсивность потребностей только у «героя», но представляется более логичным просто отмечать в баллах силу той или иной потребности, отраженной в описании сюжета, независимо от того кому из персонажей уделено больше внимания, на основании предположения, что весь рассказ в целом есть проекция определенных характеристик личности испытуемого, его образа мира.

Для оценки можно выбрать, например, пятибалльную систему. В этом случае сила такой потребности (по Мерею) как агрессия может быть выражена следующим образом:

- полное отсутствие агрессии – 0 баллов

- склонность кого-то из участников сюжета к раздражительности – 1 балл

- активная вербальная агрессия со стороны одного из участников или косвенная невербальная агрессия (сломал какую-то вещь и т.п.) – 2 балла

- ссора с выраженными угрозами со стороны обоих участников сюжета – 3 балла

- настоящая драка с применением физической силы – 4 балла

- убийство, нанесение увечий, война и проч. – 5 баллов

В списке потребностей Г. Меррея, приведенном в данной разработке всего 22 пункта (см. в теоретическом материале). Следовательно, в задачу диагностирующего входит составить таблицу, в которой был бы присвоено определенное количество баллов в соответствии с интенсивностью каждой из 22 потребностей в каждом из описаний (не менее 8-ми сюжетов).

Ниже приводится пример заполнения таблицы:

Интенсивность выраженности потребностей. |

||||||||||

|

потребность |

1 картинка |

2 картинка |

3 картинка |

4 картинка |

5 картинка |

6 картинка |

7 картинка |

8 картинка |

сумма |

|

|

В самоуничижении |

||||||||||

|

В достижении |

||||||||||

|

В аффилиации |

||||||||||

|

В агрессии |

||||||||||

|

В автономии |

||||||||||

|

В противодействии |

||||||||||

|

В уважении |

||||||||||

|

В доминировании |

||||||||||

|

В эксгибиции |

||||||||||

|

В избегании ущерба |

||||||||||

|

В избегании позора |

||||||||||

|

В порядке |

||||||||||

|

В отвержении |

||||||||||

|

В чувственных впечатлениях |

||||||||||

|

В близости (либидо) |

||||||||||

|

В поддержке |

||||||||||

|

В понимании |

||||||||||

|

В нарциссизме |

||||||||||

|

В социальности (социофилии) |

||||||||||

Очевидно, что баллы относительно интенсивности той или иной потребности, присутствующей в описании сюжета будут выставляться на основе субъективных представлений исследователя. Тем не менее, таблица может быть достаточно информативна. С её помощью сам диагност может составить личное представление о состоянии испытуемого, о его потребностях. В психологическом консультировании доля субъективизма в оценке характеристик личности клиента практически неизбежна, но даже в этом случае ранжирование интенсивности потребностей в каждом из сюжетов, а затем суммирование баллов в целом по каждой потребности дает более четкое представление о проблеме клиента, разумеется, с учетом погрешности на степень субъективности консультанта. Подобная таблица хороша также для оттачивания навыков наблюдательности в процессе анализа описаний. Особую ценность таблица представляет в тех случаях, когда психолог или психотерапевт решает, что после определенной психотерапии нужно провести повторное тестирование. В этом случае появляется возможность сравнить не только общие тенденции, но и результаты по интенсивности потребностей, зафиксированные в баллах. Наконец, данная форма ранжирования удобна в случае необходимости определенной отчетности в рамках службы психологического консультирования, а также для некоторых статистических обобщений.

После завершения ранжирования и занесения всех баллов в таблицу, суммарные результаты всех описаний по каждой потребности можно представить в виде своеобразного профиля потребностей, где на вертикальной оси графика будут отмечены баллы, полученные по потребностям, а на горизонтальной оси – все 22 потребности. График позволяет получить наглядный образ профиля потребностей.

После подсчета суммы баллов по каждой из потребностей исследователь выдвигает предположение о наличии у испытуемого некоторых доминирующих потребностей и, возможно, некоторых подавленных, или же не подавленных, а не актуализированных. Это делается на основании сравнения данных и выбора нескольких потребностей, получивших максимальное количество суммарных баллов и потребностей с минимальным количеством баллов.

Если несколько потребностей (по Г. Мюррею) получили одинаковое, большое количество баллов, то вероятность, что потребность, которая имеет много баллов за счет её отражения почти в каждом описании со средней силой, очень актуальна больше, чем потребность, получившая высокое количество баллов за счет того, что сильно выражена в 2-х – 3-х описаниях, а в остальных – нет. Безусловно, необходимо учитывать и особенности содержания рассказов, в которых сила той или иной потребности высока.

Предлагается также отдельно рассмотреть описываемое поведение персонажей в каждом из рассказов с точки зрения различных типов агрессивности (в теоретической части указано 11 типов поведения - см ниже) и также обобщить результаты.|

Интенсивность проявления агрессивности. |

||||||||||

|

потребность |

1 картинка |

2 картинка |

3 картинка |

4 картинка |

5 картинка |

6 картинка |

7 картинка |

8 картинка |

сумма |

|

|

антиагрессивность |

||||||||||

|

интринсивная агрессия |

||||||||||

|

агрессивность недифференцированная |

||||||||||

|

агрессивность локальная, импульсивная |

||||||||||

|

условная, инструментальная агрессия |

||||||||||

|

агрессивность враждебная |

||||||||||

|

инструментальная агрессия |

||||||||||

|

жестокая агрессия |

||||||||||

|

психопатическая агрессия |

||||||||||

|

агрессия по мотиву групповой солидарности |

||||||||||

|

межполовая (либидо) агрессия различной степени |

||||||||||

Интерпретация, анализ, заключение.

Проводится суммирование сведений в соответствии со следующими пунктами:

1) склонность испытуемого к переуточнению (признак неуверенности, тревоги);

2) пессимистические высказывания (склонность к депрессии);

3) незаконченность описания сюжета и отсутствие перспективы его развития (неуверенность в будущем, неумение его планировать);

4) преобладание эмоциональных ответов (повышенная эмотивность);

5) преобладание суждений, рационализация (пониженная эмотивность).

6) степень противоречивости в оценке героев и ситуации;

7) степень многословности в описании того или иного сюжета: иногда отсутствие желания описывать определенный сюжет, малое внимание к нему по сравнению с другими может свидетельствовать о сознательном или бессознательном напряжении в отношении конфликтной ситуации заложенной в картину, испытуемый уклоняется от приходящих в голову ассоциаций, «уходит» от ситуации;

8) степень эмоциональной отстраненности от описываемого сюжета;

9) степень разноплановости восприятия картинок (различия по стилю описания - деловой, бытовой, напыщенный, детский и т.п.; различия по форме описания – констатация факта, сказка, повесть, стихотворение и т.п.; различия по отнесенности сюжетов к какому-либо историческому периоду и культурным традициям, и т.п.)

10) стереотипность описания сюжетов;

11) защитные тенденции могут проявляться в виде несколько однообразных сюжетов, в которых отсутствует конфликт: речь может идти о танцах, гимнастических упражнениях, занятиях йогой

12) присутствующие в рассказах в большом количестве «особые» темы (если предлагается всего 8 сюжетов, как, например, в рисуночном апперцептивном тесте Л.Н. Собчик, то достаточно описаний двух картин, а иногда, и одной с присутствием «особой» темы) – смерть, тяжелая болезнь, суицидальные, мазохистские, садистские намерения и т.п. не должны оставаться без внимания исследователя.

13) почерк, стиль письма, манера изложения, культура языка, словарный запас.

14) насколько последовательно и логично излагается описание сюжета - будь то письменная форма или устный рассказ.

После того, как все пункты анализа каждого рассказа в отдельности будут выполнены, а также будут сделаны отдельные обобщения, пишется общее заключение (общий вывод) о результатах, полученных в процессе тестирования – небольшая предположительная характеристика личности, сферы её проблем, и возможно её наиболее сильные стороны.

Теоретический материал к методике: все о потребностях, фрустрации и агрессии. Теория Г. Мюррея.

Термином «мотивация» в современной психологии обозначается как минимум два психологических явления: 1) совокупность побуждений, вызывающих активность индивида и систему факторов, определяющих поведение; 2) процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.

За любым поступком человека всегда кроются определенные цели, желания, а за конфликтом – столкновение несовместимых желаний, когда удовлетворение интересов одной стороны грозит ущемлением интересов другой.

Под потребностями многие исследователи подразумевают стремление человека к тем условиям, без которых невозможно поддерживать свое нормальное физическое и психическое состояние. Потребность – осознаваемое и переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо. Осознанные потребности – это желания. Человек может отдать себе отчет в их наличии, для реализации их он намечает план действий. Чем сильнее желание, тем энергичнее стремление преодолеть преграды на его пути.

Препятствия на пути к их удовлетворению становятся причиной межличностных столкновений, особенно если сталкиваются важные потребности и желания.

Выделяют, например, следующую классификацию потребностей: 1) первичные, витальные(врожденные, биологические) потребности: впище, воде, сне-отдыхе, потребность в самозащите, родительские, межполовые потребности. Эти естественные потребности имеют общественно-личный характер, что находит свое выражение в том, что даже для удовлетворения узколичных потребностей (в пище) используются результаты общественного труда и применяются исторически сложившиеся в данной общественной среде способы и приемы, т. е. все потребности социальны по способу удовлетворения; 2) культурные, приобретенные потребностиимеют общественный характер пo природе своего происхождения, они формируются под влиянием воспитания в обществе. Среди культурных потребностей выделяют материальные и духовные потребности.К духовным относят потребность в общении, потребность в эмоциональном тепле, уважении, познавательные потребности, потребность в деятельности, эстетические потребности, потребность осознать смысл своей жизни. Даже не найдя ответа на этот вопрос, мы своей деятельностью доказываем, что имеем определенные цели, которым отдаем свою энергию, знание, здоровье. А цели бывают очень разные: открытие научной истины, служение искусству, воспитание детей. Но иногда это лишь стремление сделать карьеру, заполучить дачу, машину и т. п. Тот, кто не знает, ради чего и кого он живет, не удовлетворен судьбой. Но недостаточно понять причины неудовлетворения желаний. Важно осознать, адекватные ли действия предпринимал человек, чтобы добиться своего. Чаще всего разочарование постигает тех, кто ставит перед собой нереальные, недостижимые по объективным и субъективным причинам задачи.

Мотивы поведения человека и цели поведения могут не совпадать: одну и ту же цель можно ставить перед собой, руководствуясь разными мотивами. Цель показывает, к чему стремится человек, а мотив - почему он к этому стремится.

Мотив имеет сложную внутреннюю структуру. 1) с возникновением потребности, нужды в чем-то, сопровождаемой эмоциональным беспокойством, неудовольствием начинается мотив; 2) осознание мотива ступенчато: вначале осознается, в чем причина эмоционального неудовольствия, что необходимо человеку для существования в данный момент, затем осознается объект, который отвечает данной потребности и может ее удовлетворить (формируется желание), позже осознается, каким образом, с помощью каких действий возможно достичь желаемого; 3) реализуется энергетический компонент мотива в реальных поступках.

Мотив может быть неосознанным, если осознание потребности не вполне соответствует подлинной нужде, вызывающей неудовлетворение, т. е. человек не знает подлинной причины своего поведения. К неосознанным мотивам относят: влечение, гипнотические внушения, установки, фрустрационные состояния.

З. Фрейд считал, что существует два фундаментальных побуждения: инстинкт жизни (Эрос) и инстинкт смерти (Танатос), а все остальные потребности являются производными от этих двух побуждений. Мак-Дауголл насчитывает у человека 18 основных побудительных сил, Г. Меррей - 20 потребностей. На основе факторного анализа пытались изучить все действия человека, все преследуемые им цели и установить корреляции между ними, найдя фундаментальные потребности и побуждения. В этой области наибольшие систематические исследования были осуществлены Кэттелом и Гилфордом.

Список мотивационных факторов (по Гилфорду):

A. Факторы, соответствующие органическим потребностям: 1) голод, 2) либидо побуждение, 3) общая активность.

Б. Потребности, относящиеся к условиям среды: 4) потребность в комфорте, приятном окружении, 5) потребность в порядке, чистоте (педантичность), 6) потребность в уважении к себе со стороны окружающих.

B . Потребности, связанные с работой: 7) общее честолюбие, 8) упорство, 9) выносливость.

Г . Потребности, связанные с положением индивида: 10) потребность в свободе, 11) независимость, 12) конформизм, 13) честность.

Д . Социальные потребности: 14) потребность находиться среди людей, 15) потребность угождать, 16) потребность в дисциплине, 17) агрессивность.

Е . Общие потребности: 18) потребность в риске или безопасности, 19) потребность в развлечении, 20) - интеллектуальные потребности (в исследовательской деятельности, любознательности).

Кэттел выделил семь побудительных структур (эргов) - мотивационных факторов, связанных с пятью чувствами: 1) половой-либидо инстинкт; 2) стадный инстинкт; 3) потребность опекать; 4) потребность в исследовательской деятельности, любознательность; 5) потребность в самоутверждении, признании; 6) потребность в безопасности; 7) нарциссическая потребность в удовольствии.

Одни и те же эрги можно обнаружить в самых разных популяциях людей, в то время как «чувства» варьируют от одной страны к другой, зависят от социальных и культурных стереотипов. Список чувств: 8) чувства к профессии; 9) спорт и игра; 10) религиозные чувства; 11) технические и материальные интересы; 12) самоощущение.

Среди выявленных факторов личности можно выделить те факторы, которые имеют наследственно-врожденное происхождение, и те факторы, которые преимущественно определяются воздействием среды жизни и воспитания. Например, «циклотимия - шизотимия» (согласно Айзенку и Кэттелу) являются конституционно наследственными, а проявляться этот фактор может в следующих поверхностных чертах:

- добродушие, покладистость - сварливость;

- адаптируемость - негибкость, ригидность;

- теплота, внимание к людям - холодность, безразличие;

- чистосердечие - скрытность, тревожность;

- доверчивость - подозрительность;

- эмоциональность - сдержанность;

Некоторые факторы («возбудимость, господство, рафинированность») имеют, согласно Кэттелу, наряду с наследственным компонентом еще и компонент, связанный с условиями развития. Структурные факторы обязаны своим происхождением воздействию среды. Например, фактор «сила Я» зависит главным образом, но не целиком, от жизненного опыта человека, благоприятной атмосферы в семье, положения в ней ребенка и отсутствия травмирующих обстоятельств, а фактор «динамизм» зависит от прошлых наказаний и лишений, в то время как фактор «эмоциональная неустойчивость» интерпретируется как следствие слишком снисходительного или слишком щадящего семейного окружения.

По определению Г. Мюррея, потребность – это конструкт, обозначающий силу, которая организует перцепцию, апперцепцию, интеллектуальную деятельность, произвольные действия таким образом, чтобы наличная неудовлетворительная ситуация трансформировалась в определенном направлении. Каждая потребность сопровождается определенным чувством и эмоцией и склонна к определенным формам изменения. Она может быть слабой или интенсивной, кратковременной или продолжительной. Обычно она сохраняется и придает определенное направление внешнему поведению (или фантазиям), что изменяет обстоятельства так, чтобы приблизить конечную ситуацию.

Г. Мерей составил ориентировочный список из 20-ти потребностей, наиболее часто влияющих на поведение человека, по его мнению. В приведенном ниже списке потребностей имеются ещё два дополнительных пункта (№21 и 22):

|

потребность |

Краткое определение (способ выражения) |

|

|

В самоуважении |

Склонность пассивно подчиняться внешним силам. Готовность принять обиду, подчиниться судьбе, допустить собственную «второсортность». Склонность признавать свои ошибки, заблуждения. Желание исповедоваться и искупить вину. Склонность обвинять себя, принижать. Склонность искать боль, наказание. Принятие как неизбежного болезни, несчастья и радость по поводу их существования. |

|

|

В достижении |

Стремление выполнять нечто трудное. Управлять, манипулировать, организовывать – в отношении физических объектов, людей или идей. Делать это по возможности быстро, ловко, самостоятельно. Преодолевать препятствия и добиваться высоких показателей, совершенствоваться, соперничать и опережать других. Желание реализовывать таланты и способности и тем самым повышать самоуважение. |

|

|

В аффилиации |

Желание тесно контактировать и взаимодействовать с близкими (или теми, кто похож на самого субъекта, или с теми, кто любит его). Желание доставлять удовольствие объекту привязанности, завоевывать его привязанность, признание. Склонность оставаться верным в дружбе. |

|

|

В агрессии |

Желание силой преодолевать противостояние, сражаться, мстить за обиды. Склонность к нападению, оскорблению, убийству. Желание противостоять принуждению, давлению или наказывать. |

|

|

В автономии |

Желание освобождаться от уз и ограничений, сопротивляться принуждению. Склонность избегать или прекращать деятельность, предписанную деспотичными и авторитарными фигурами. Желание быть независимым и действовать соответственно своим побуждениям, не быть чем-либо связанным, ни за что не отвечать, пренебрегать условностями. |

|

|

В противодействии |

Желание в борьбе овладевать ситуацией или компенсировать неудачи, повторными действиями избавляться от унижения, преодолевать слабость, подавлять страх. Желание смыть позор действием, искать препятствия и трудности, преодолевать их, уважать себя за это и гордиться собой |

|

|

Склонность защищаться от нападений, критики, обвинений, замалчивать или оправдывать ошибки, неудачи, унижения. Склонность отстаивать себя. |

||

|

В уважении |

Склонность к восхищению вышестоящим (по социальному статусу или другим характеристикам), желание поддерживать его. Желание восхвалять, воздавать почести, превозносить. Склонность с готовностью подчиняться влиянию других людей, слушаться их, следовать обычаям, традициям, иметь объект для подражания. |

|

|

В доминировании |

Желание контролировать окружение, влиять на других, направлять их действия. Склонность подчинять различными способами – внушением, соблазном, убеждением, указанием. Желание разубеждать, ограничивать, запрещать. |

|

|

В эксгибиции |

Желание производить впечатление, быть увиденным и услышанным. Желание возбуждать, очаровывать, развлекать, шокировать, заинтриговывать, забавлять, соблазнять |

|

|

В избегании ущерба |

Склонность избегать боли, ран, болезней, смерти, опасных ситуаций. Желание принимать предупредительные меры. |

|

|

В избегании позора |

Желание избегать унижений, уходить от затруднений, насмешек, безразличия других. Воздерживаться от действий с целью избегания неудачи. |

|

|

Склонность проявлять сочувствие и помогать беззащитным в удовлетворении их потребностей – ребенку или слабому, усталому, неопытному, больному и т.п. Желание помогать при опасности, кормить, поддерживать, утешать, защищать, опекать, лечить и т.п. |

||

|

В порядке |

Желание приводить все в порядок, добиваться чистоты, организованности, равновесия, опрятности, аккуратности, точности и т.п. |

|

|

Склонность действовать «забавы ради» - без иных целей. Желание смеяться, шутить, искать расслабления после стресса в удовольствиях. Желание участвовать в играх, спортивных мероприятиях, танцах, вечеринках, азартных играх и т.п. |

||

|

В отвержении |

Желание избавиться от того, кто вызывает отрицательные эмоции. Склонность избавляться, игнорировать, отказываться от нижестоящего, избавляться от него. Склонность обманывать кого-то. |

|

|

В чувственных впечатлениях (кинестетические, аудиальные, визуальные, интеллектуальные впечатления) |

Склонность искать чувственные впечатления и радоваться им |

|

|

В близости (либидо) |

Склонность создавать и развивать взаимоотношения, мысли о межполовых отношениях и т.п. |

|

|

В поддержке |

Желание удовлетворять потребности благодаря сочувственной помощи близкого человека. Желание быть тем, кого опекают, поддерживают, о ком заботятся, кого защищают, любят, кого прощают, утешают. Желание держаться поближе к тому, кто опекает, иметь близко того, кто может помочь. |

|

|

В понимании |

Склонность ставить общие вопросы или отвечать на них. Интерес к теории. Склонность к размышлениям, анализу, построению формулировок, к обобщениям. |

|

|

В нарциссизме |

Стремление ставить превыше всего свои интересы, быть довольным собой, тенденция к субъективизму в восприятии внешнего мира. |

|

|

В социальности (социофилии) |

Забывание собственных интересов во имя интересов группы, альтруистическая направленность, благородство, забота о других |

Влечение - недостаточно отчетливо осознанная потребность, когда человеку не ясно, что влечет его, каковы его цели, что он хочет. Влечение - это этап формирования мотивов поведения человека. Неосознанность влечений преходящая, т. е. потребность, в них представленная, либо угасает, либо осознается.

Гипнотические внушения могут оставаться неосознанными длительное время, но они носят искусственный характер, сформированы «извне», а установки и фрустрации возникают естественным путем, оставаясь неосознанными, определяют поведение человека во многих ситуациях.

Установка - сформировавшаяся в человеке неосознанная готовность к определенному поведению, готовность положительно или отрицательно реагировать на те или иные события, факты. Установка проявляется привычными суждениями, представлениями, поступками. Однажды выработанная, она остается на более или менее длительное время. Скорость образования и затухания установок, их подвижность разная у разных людей. Установки как неосознанная готовность воспринимать окружающее под определенным углом зрения и реагировать определенным, заранее сформировавшимся образом, без полного объективного анализа конкретной ситуации, формируются как на основе личного прошлого опыта человека, так и под влиянием других людей.

Воспитание и самовоспитание личности во многом сводится к постепенному формированию готовности реагировать на что-либо должным образом, иными словами, к формированию установок, полезных для человека и для общества. К тому возрасту, когда мы начинаем себя осознавать, мы находим у себя в психике массу закрепившихся чувств, мнений, взглядов, установок, которые оказывают влияние и на усвоение новой информации, и на отношение к окружающему.

Установки могут быть отрицательными и положительными в зависимости от того, отрицательно или положительно готовы мы отнестись к тому или иному человеку, явлению. Восприятие одного и того же явления различными людьми может быть разным. Это зависит от их индивидуальных установок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что не всякая фраза понимается одинаково. Отрицательные предвзятые закрепившиеся взгляды («все люди - эгоисты, все учителя - формалисты, все торговые работники - нечестные люди») могут упорно сопротивляться объективному пониманию поступков реальных людей. Так, в беседе отрицательная установка может быть направлена на: 1) личность самого собеседника (если бы то же самое говорил кто-то другой, это бы воспринималось совсем иначе), 2) на суть беседы («не могу в это поверить», «так говорить недопустимо»), 3) на обстоятельства разговора («сейчас не время и здесь не место для подобных обсуждений»).

В современной психологической литературе существует несколько концепций взаимосвязи мотивации деятельности (общения, поведения). Одна из них - теория каузальной атрибуции.

5

Rating 5.00 (1 Vote)Тематический апперцептивный тест (ТАТ) является одной из наиболее популярных и богатых по своим возможностям и одновременно одной из наиболее сложных в проведении и обработке психодиагностических методик, используемых в мировой практике.

Методика ТАТ была введена Генри Мюрреем в качестве проективного метода, дающего возможность посредством анализа свободного рассказа, продуцируемого испытуемым, познакомиться:

С самыми значительными для человека темами, волнующими его так или иначе ситуациями,

Кругом и направлением его интересов,

Возможностями оценки и самооценки,

Выявить его потребности и затруднении,

Понять динамику личности.

История возникновения ТАТ

Тематический апперцептивный тест был разработан в Гарвардской психологической клинике Генри Мюрреем с сотрудниками во второй половине 30-х годов.

ТАТ был впервые описан в статье К.Морган и Г.Мюррея в 1935 году (Morgan, Murray, 1935).

В этой публикации ТАТ был представлен как метод исследования воображения, позволяющий охарактеризовать личность обследуемого благодаря тому, что задача истолкования изображенных ситуаций, которая ставилась перед обследуемым, позволяла ему фантазировать без видимых ограничений и способствовала ослаблению механизмов психологической защиты. Теоретическое обоснование и стандартизованную схему обработки и интерпретации ТАТ получил несколько позже, в монографии "Исследование личности" Г.Мюррея с сотрудниками (Murray, 1938). Окончательная схема интерпретации ТАТ и окончательная (третья) редакция стимульного материала были опубликованы в 1943 году (Murray, 1943).

Первоначально ТАТ задумывался как методика для исследования воображения. По мере его применения, однако, выяснилось, что диагностические сведения, получаемые с его помощью, выходят далеко за рамки этой области и позволяют дать развернутую характеристику глубинных тенденций личности, в том числе ее потребностей и мотивов, отношений к миру, черт характера, типичных форм поведения, внутренних и внешних конфликтов, особенностей протекания психических процессов, механизмов психологической защиты и др.

В бывшем СССР ТАТ приобрел известность и популярность с конца 60-х - начала 70-х годов, когда утратил свою силу более чем тридцатилетний запрет на психологическое тестирование.

Что представляет собой методика ТАТ?

Полный комплект ТАТ включает в себя 31 таблицу (картину), одна из которых - чистое белое поле. Все остальные таблицы содержат черно-белые изображения с той или иной степенью неопределенности, причем во многих случаях неопределенность касается не только смысла ситуации, но и того, что, собственно, изображено. ТАТ, выполненный типографским способом, печатается на белом бристольском картоне формата А4.

Набор, предъявляемый для обследования, включает от 12 до 20 таблиц; их выбор определяется полом и возрастом обследуемого.

ТАТ можно применять, начиная с 14 лет, однако при работе с людьми в возрасте от 14 до 18 набор таблиц будет несколько отличаться от обычного набора для работы с людьми старше 18 лет - из него исключаются и заменяются другими таблицы, наиболее прямо актуализирующие темы агрессии и секса.

Для индивидуального обследования достаточно ограничиться 10-12 таблицами. Этот объем оптимален и позволяет провести все обследование за одну встречу.

Рассказ по картинам ТАТ может отражать:

1. Актуально переживаемый клиентом конфликт, то, что волнует его сейчас,

2. Внутриличностный конфликт клиента, который он не осознаёт:

В буквально-признательном, автобиографическом выражении,

В проективном выражении, как приписанный персонажам другого, чем обследуемый, пола,

3. Отношение клиента к психологу, которое он не выражает прямо.

Все рассказы ТАТ представляют собой своеобразное сочетание привычных штампов восприятия ситуаций (клише, популярных сюжетов) и индивидуальных продуктов воображения.

Первое, что необходимо сделать при анализе содержания рассказов, - это отделить клише (популярные сюжеты) от истинных продуктов воображения ("идеаторных содержаний", как называет их Рапапорт), иными словами, разделить то, что автоматически приходит на ум клиенту и то, что является результатом его мыслительной деятельности. Популярные сюжеты определяются по специальной таблице.

Когда применять ТАТ?

ТАТ рекомендуется применять в случаях, вызывающих сомнения, требующих тонкой дифференциальной диагностики, а также в ситуациях максимальной ответственности, как при отборе кандидатов на руководящие посты, пилотов и т.п. Его рекомендуют использовать на начальных этапах индивидуальной психотерапии, поскольку он позволяет сразу выявить психодинамику, которая в психотерапевтической работе становится видна лишь спустя изрядное время.

Особенно полезен ТАТ в психорапевтическом контексте в случаях, требующих неотложной и краткосрочной терапии (депрессии с суицидальным риском, острая тревога).

Считается, что ТАТ весьма полезен для установления контакта терапевта с клиентом и формирования у последнего адекватной психотерапевтической установки. В частности, использование рассказов ТАТ как материала для обсуждения может успешно преодолеть возможные затруднения клиента в коммуникации и обсуждении своих проблем, свободном ассоциировании и др.

Помимо психодиагностических задач, ТАТ используется также в исследовательских целях как инструмент фиксации тех или иных личностных переменных (чаще всего мотивов).

Достоинства и недостатки ТАТ.

Основным недостатком ТАТ является, прежде всего, трудоемкость как процедуры проведения обследования, так и обработки и анализа результатов. Общее время проведения обследования с психически здоровым испытуемым редко бывает меньше двух часов. Почти столько же времени занимает полная обработка полученных результатов. При этом, предъявляются высокие требования к квалификации психодиагноста, от которой решающим образом зависит, удастся ли получить информацию, пригодную для психодиагностической интерпретации.

Главным достоинством ТАТ является богатство, глубина и разнообразие диагностической информации, которую позволяет получить этот метод. В принципе схемы интерпретации, обычно используемые на практике, в том числе и схему, приводимую в данном пособии, можно при желании дополнять новыми показателями, в зависимости от задач, которые ставит себе психодиагност. Возможность совмещать различные интерпретативные схемы или улучшать и дополнять их на основании собственного опыта работы с методикой, возможность обрабатывать одни и те же протоколы многократно по разным схемам, независимость процедуры обработки результатов от процедуры проведения обследования является еще одним существенным достоинством методики.

(ТАТ)- методика комплексной глубинной психодиагностики личности, относится к категории проективных методов. разработан во второй половине 1930 -х гг. в Гарвардской психологической клинике Г. Мюрреем и его сотрудниками. ТАТ представляет собой набор из 31 таблицы с черно-белыми фотографическими изображениями на тонком белом матовом картоне. Одна из таблиц - чистый белый лист.

(ТАТ)- методика комплексной глубинной психодиагностики личности, относится к категории проективных методов. разработан во второй половине 1930 -х гг. в Гарвардской психологической клинике Г. Мюрреем и его сотрудниками. ТАТ представляет собой набор из 31 таблицы с черно-белыми фотографическими изображениями на тонком белом матовом картоне. Одна из таблиц - чистый белый лист.

Обследуемому предъявляется в определенном порядке 20 таблиц из этого набора (их выбор определяется полом и возрастом обследуемого). Его задача заключается в составлении сюжетных рассказов на основе изображенной на каждой таблице ситуации. ТАТ рекомендуется применять в случаях, вызывающих сомнения, требующих тонкой дифференциальной диагностики, а также в ситуациях максимальной ответственности, как при отборе кандидатов на руководящие посты, космонавтов, пилотов и т. п. Его рекомендуют использовать на начальных этапах индивидуальной психотерапии, поскольку он позволяет сразу выявить психодинамику, которая в обычной психотерапевтической работе становится видна лишь спустя изрядное время. Особенно полезен ТАТ в психотерапевтическом контексте в случаях, требующих неотложной и краткосрочной терапии (например, депрессии с суицидальным риском).

Обследуемому предъявляется в определенном порядке 20 таблиц из этого набора (их выбор определяется полом и возрастом обследуемого). Его задача заключается в составлении сюжетных рассказов на основе изображенной на каждой таблице ситуации. ТАТ рекомендуется применять в случаях, вызывающих сомнения, требующих тонкой дифференциальной диагностики, а также в ситуациях максимальной ответственности, как при отборе кандидатов на руководящие посты, космонавтов, пилотов и т. п. Его рекомендуют использовать на начальных этапах индивидуальной психотерапии, поскольку он позволяет сразу выявить психодинамику, которая в обычной психотерапевтической работе становится видна лишь спустя изрядное время. Особенно полезен ТАТ в психотерапевтическом контексте в случаях, требующих неотложной и краткосрочной терапии (например, депрессии с суицидальным риском).

это конкретная диагностическая техника, разработанная Г. Мюрреем это метод личностной диагностики, воплощением которого является не только тест Мюррея, но и целый ряд его вариантов и модификаций, разработанных позднее, как правило, для более частных и узких диагностических или исследовательских задач.

это конкретная диагностическая техника, разработанная Г. Мюрреем это метод личностной диагностики, воплощением которого является не только тест Мюррея, но и целый ряд его вариантов и модификаций, разработанных позднее, как правило, для более частных и узких диагностических или исследовательских задач.

Полное обследование с помощью ТАТ редко занимает меньше 1, 5 - 2 часов и, как правило, разбивается на два сеанса, хотя возможны и индивидуальные вариации. Во всех случаях, когда число сеансов больше одного, между ними делается интервал в 1- 2 дня. При необходимости интервал может быть больше, но не должен превышать одной недели. При этом обследуемый не должен знать ни общее количество картин, ни то, что при следующей встрече ему предстоит продолжение той же работы - в противном случае он бессознательно будет готовить заранее сюжеты для своих рассказов. В начале работы психолог заранее выкладывает на стол (изображением вниз) не более 3- 4 таблиц и затем по мере необходимости достает таблицы по одной в заранее приготовленной последовательности из стола или сумки. На вопрос о числе картин дается уклончивый ответ; вместе с тем перед началом работы обследуемый должен быть настроен на то, что она продлится не менее часа. Нельзя разрешать обследуемому проглядывать заранее другие таблицы.

Полное обследование с помощью ТАТ редко занимает меньше 1, 5 - 2 часов и, как правило, разбивается на два сеанса, хотя возможны и индивидуальные вариации. Во всех случаях, когда число сеансов больше одного, между ними делается интервал в 1- 2 дня. При необходимости интервал может быть больше, но не должен превышать одной недели. При этом обследуемый не должен знать ни общее количество картин, ни то, что при следующей встрече ему предстоит продолжение той же работы - в противном случае он бессознательно будет готовить заранее сюжеты для своих рассказов. В начале работы психолог заранее выкладывает на стол (изображением вниз) не более 3- 4 таблиц и затем по мере необходимости достает таблицы по одной в заранее приготовленной последовательности из стола или сумки. На вопрос о числе картин дается уклончивый ответ; вместе с тем перед началом работы обследуемый должен быть настроен на то, что она продлится не менее часа. Нельзя разрешать обследуемому проглядывать заранее другие таблицы.

Общая ситуация, в которой проводится обследование, должна отвечать трем требованиям: 1. Должны быть исключены все возможные помехи. обследование должно проводиться в отдельном помещении, в которое никто не должен входить, не должен звонить телефон и как психолог так и обследуемый не должны никуда спешить. Обследуемый не должен быть усталым, голодным или под влиянием аффекта.

Общая ситуация, в которой проводится обследование, должна отвечать трем требованиям: 1. Должны быть исключены все возможные помехи. обследование должно проводиться в отдельном помещении, в которое никто не должен входить, не должен звонить телефон и как психолог так и обследуемый не должны никуда спешить. Обследуемый не должен быть усталым, голодным или под влиянием аффекта.

2. Обследуемый должен чувствовать себя достаточно комфортно. Обследуемый должен сидеть в удобном для него положении. Оптимальное положение психолога - сбоку, так, чтобы обследуемый видел его периферическим зрением, но не заглядывал в записи. Считается оптимальным проведение обследования вечером после ужина, когда человек несколько расслабляется и ослабевают механизмы психологической защиты, обеспечивающие контроль над содержанием фантазий. Во-вторых, психолог своим поведением должен создавать атмосферу безусловного принятия, поддержки, одобрения всего, что говорит обследуемый, избегая при этом направлять его усилия в определенное русло. В любом случае рекомендуется чаще (в разумных пределах) хвалить и ободрять обследуемого, избегая при этом конкретных оценок или сравнений. Психолог должен быть дружелюбным, но не чрезмерно, чтобы не вызвать у обследуемого гетеросексуальную или гомосексуальную панику. Наилучшая атмосфера - та, в которой пациент чувствует, что они вместе с психологом всерьез занимаются вместе чем-то важным, что поможет ему, а вовсе не угрожает

2. Обследуемый должен чувствовать себя достаточно комфортно. Обследуемый должен сидеть в удобном для него положении. Оптимальное положение психолога - сбоку, так, чтобы обследуемый видел его периферическим зрением, но не заглядывал в записи. Считается оптимальным проведение обследования вечером после ужина, когда человек несколько расслабляется и ослабевают механизмы психологической защиты, обеспечивающие контроль над содержанием фантазий. Во-вторых, психолог своим поведением должен создавать атмосферу безусловного принятия, поддержки, одобрения всего, что говорит обследуемый, избегая при этом направлять его усилия в определенное русло. В любом случае рекомендуется чаще (в разумных пределах) хвалить и ободрять обследуемого, избегая при этом конкретных оценок или сравнений. Психолог должен быть дружелюбным, но не чрезмерно, чтобы не вызвать у обследуемого гетеросексуальную или гомосексуальную панику. Наилучшая атмосфера - та, в которой пациент чувствует, что они вместе с психологом всерьез занимаются вместе чем-то важным, что поможет ему, а вовсе не угрожает

3. Ситуация и поведение психолога не должны актуализировать у обследуемого каких-либо мотивов и установок. Подразумевает необходимость избегать актуализации в ситуации обследования каких-либо специфических мотивов. Не рекомендуется апеллировать к способностям обследуемого, стимулировать его честолюбие, проявлять выраженную позицию "эксперта-человековеда", доминантность. Профессиональная квалификация психолога должна вызывать доверие к нему, но ни в коем случае не ставить его "над" обследуемым. При работе с обследуемым противоположного пола важно избегать бессознательного кокетства

3. Ситуация и поведение психолога не должны актуализировать у обследуемого каких-либо мотивов и установок. Подразумевает необходимость избегать актуализации в ситуации обследования каких-либо специфических мотивов. Не рекомендуется апеллировать к способностям обследуемого, стимулировать его честолюбие, проявлять выраженную позицию "эксперта-человековеда", доминантность. Профессиональная квалификация психолога должна вызывать доверие к нему, но ни в коем случае не ставить его "над" обследуемым. При работе с обследуемым противоположного пола важно избегать бессознательного кокетства

Работа с ТАТ начинается с предъявления инструкции. Обследуемый удобно сидит, настроившись работать по меньшей мере час-полтора, несколько таблиц (не более 3- 4) лежат наготове изображением вниз. Инструкция состоит из двух частей. Первая часть инструкции должна зачитываться дословно наизусть, причем два раза подряд, невзирая на возможные протесты обследуемого.

Работа с ТАТ начинается с предъявления инструкции. Обследуемый удобно сидит, настроившись работать по меньшей мере час-полтора, несколько таблиц (не более 3- 4) лежат наготове изображением вниз. Инструкция состоит из двух частей. Первая часть инструкции должна зачитываться дословно наизусть, причем два раза подряд, невзирая на возможные протесты обследуемого.

Текст первой части инструкции: «Я буду показывать Вам картины, Вы посмотрите на картину и, отталкиваясь от нее, составите рассказик, сюжет, историю. Постарайтесь запомнить, что нужно в этом рассказике упомянуть. Вы скажете, что, по-Вашему, это за ситуация, что за момент изображен на картине, что происходит с людьми. Кроме того, скажете, что было до этого момента, в прошлом по отношению к нему, что было раньше. Затем скажете, что будет после этой ситуации, в будущем по отношению к ней, что будет потом. Кроме того надо сказать, что чувствуют люди, изображенные на картине или ктонибудь из них, их переживания, эмоции, чувства. И еще скажете, что думают люди, изображенные на картине, их рассуждения, воспоминания, мысли, решения» . Эту часть инструкции нельзя изменять (за исключением формы обращения к обследуемому - на "вы" или на "ты", - которая зависит от конкретных отношений между ним и психологом)

Текст первой части инструкции: «Я буду показывать Вам картины, Вы посмотрите на картину и, отталкиваясь от нее, составите рассказик, сюжет, историю. Постарайтесь запомнить, что нужно в этом рассказике упомянуть. Вы скажете, что, по-Вашему, это за ситуация, что за момент изображен на картине, что происходит с людьми. Кроме того, скажете, что было до этого момента, в прошлом по отношению к нему, что было раньше. Затем скажете, что будет после этой ситуации, в будущем по отношению к ней, что будет потом. Кроме того надо сказать, что чувствуют люди, изображенные на картине или ктонибудь из них, их переживания, эмоции, чувства. И еще скажете, что думают люди, изображенные на картине, их рассуждения, воспоминания, мысли, решения» . Эту часть инструкции нельзя изменять (за исключением формы обращения к обследуемому - на "вы" или на "ты", - которая зависит от конкретных отношений между ним и психологом)

Вторая часть инструкции: После повторения дважды первой части инструкции следует своими словами и в любом порядке сообщить следующее: "правильных" или "неправильных" вариантов не бывает, любой рассказ, соответствующий инструкции, хорош. рассказывать можно в любом порядке. Лучше не продумывать заранее весь рассказ, а начинать сразу говорить первое, что придет в голову, а изменения или поправки можно ввести потом, если будет в этом нужда литературная обработка не требуется, литературные достоинства рассказов оцениваться не будут. Главное, чтобы было понятно, о чем идет речь.

Вторая часть инструкции: После повторения дважды первой части инструкции следует своими словами и в любом порядке сообщить следующее: "правильных" или "неправильных" вариантов не бывает, любой рассказ, соответствующий инструкции, хорош. рассказывать можно в любом порядке. Лучше не продумывать заранее весь рассказ, а начинать сразу говорить первое, что придет в голову, а изменения или поправки можно ввести потом, если будет в этом нужда литературная обработка не требуется, литературные достоинства рассказов оцениваться не будут. Главное, чтобы было понятно, о чем идет речь.

После того, как обследуемый подтвердит, что он понял инструкцию, ему дается первая таблица. В том случае, если какие-то из пяти основных пунктов (например, будущее или мысли героев) будут отсутствовать в его рассказе, то основную часть инструкции следует повторить еще раз. То же самое можно сделать еще раз после второго рассказа, если и в нем будет упомянуто не все. Начиная с третьего рассказа инструкция больше не напоминается, а отсутствие в рассказе тех или иных моментов рассматривается как диагностический показатель. Если обследуемый будет задавать вопросы типа "Все ли я сказал? ", то на них следует отвечать: "Если Вы считаете, что все, то рассказ закончен, переходите к следующей картинке, если считаете, что нет, и чтото нужно добавить, то добавьте"

После того, как обследуемый подтвердит, что он понял инструкцию, ему дается первая таблица. В том случае, если какие-то из пяти основных пунктов (например, будущее или мысли героев) будут отсутствовать в его рассказе, то основную часть инструкции следует повторить еще раз. То же самое можно сделать еще раз после второго рассказа, если и в нем будет упомянуто не все. Начиная с третьего рассказа инструкция больше не напоминается, а отсутствие в рассказе тех или иных моментов рассматривается как диагностический показатель. Если обследуемый будет задавать вопросы типа "Все ли я сказал? ", то на них следует отвечать: "Если Вы считаете, что все, то рассказ закончен, переходите к следующей картинке, если считаете, что нет, и чтото нужно добавить, то добавьте"

При возобновлении работы в начале второго сеанса необходимо спросить у обследуемого, помнит ли он, что нужно делать, и попросить его воспроизвести инструкцию. Если он правильно воспроизводит основные 5 пунктов, то можно начинать работать. Если какие-то моменты оказываются пропущены, необходимо напомнить "Вы забыли еще. . . ", и после этого приступить к работе, более не возвращаясь к инструкции. Мюррей предлагает давать на втором сеансе измененную инструкцию с усиленным акцентом на свободе воображения: "Ваши первые десять рассказов были прекрасны, но Вы слишком ограничивали себя обыденной жизнью. Хотелось бы, чтобы Вы отвлеклись от нее и дали большую свободу своему воображению" Наконец, после завершения рассказа по последней, двадцатой таблице, Мюррей рекомендует пройтись по всем сочиненным рассказам и спросить обследуемого, каковы были источники каждого из них - опирался ли рассказ на личный опыт, на материал прочитанных книг или кинофильмов, на рассказы знакомых или же является чистой выдумкой. Эта информация не всегда дает что-либо полезное, но в ряде случаев помогает отделить заимствованные сюжеты от продуктов собственной фантазии обследуемого и тем самым приблизительно оценить степень проективности каждого из рассказов.

При возобновлении работы в начале второго сеанса необходимо спросить у обследуемого, помнит ли он, что нужно делать, и попросить его воспроизвести инструкцию. Если он правильно воспроизводит основные 5 пунктов, то можно начинать работать. Если какие-то моменты оказываются пропущены, необходимо напомнить "Вы забыли еще. . . ", и после этого приступить к работе, более не возвращаясь к инструкции. Мюррей предлагает давать на втором сеансе измененную инструкцию с усиленным акцентом на свободе воображения: "Ваши первые десять рассказов были прекрасны, но Вы слишком ограничивали себя обыденной жизнью. Хотелось бы, чтобы Вы отвлеклись от нее и дали большую свободу своему воображению" Наконец, после завершения рассказа по последней, двадцатой таблице, Мюррей рекомендует пройтись по всем сочиненным рассказам и спросить обследуемого, каковы были источники каждого из них - опирался ли рассказ на личный опыт, на материал прочитанных книг или кинофильмов, на рассказы знакомых или же является чистой выдумкой. Эта информация не всегда дает что-либо полезное, но в ряде случаев помогает отделить заимствованные сюжеты от продуктов собственной фантазии обследуемого и тем самым приблизительно оценить степень проективности каждого из рассказов.

Латентное время - от предъявления картины до начала рассказа - и общее время рассказа - от первого до последнего слова. Время, затраченное на уточняющий опрос, не приплюсовывается к общему времени рассказа. Положение картины. Для некоторых картин неясно, где верх, где низ, и обследуемый может ее вертеть. Повороты картины необходимо фиксировать. Относительно длинные паузы в ходе составления рассказа.

Латентное время - от предъявления картины до начала рассказа - и общее время рассказа - от первого до последнего слова. Время, затраченное на уточняющий опрос, не приплюсовывается к общему времени рассказа. Положение картины. Для некоторых картин неясно, где верх, где низ, и обследуемый может ее вертеть. Повороты картины необходимо фиксировать. Относительно длинные паузы в ходе составления рассказа.

Полный комплект ТАТ включает в себя 30 таблиц, одна из которых - чистое белое поле. Все остальные таблицы содержат черно-белые изображения с той или иной степенью неопределенности. Набор, предъявляемый для обследования, включает 20 таблиц; их выбор определяется полом и возрастом обследуемого. В таблице дано краткое описание всех картин. Символами ВМ обозначены картины, используемые при работе с мужчинами от 14 лет, символами GF - с девушками и женщинами от 14 лет, символами BG - с подростками от 14 до 18 лет обоего пола, MF - с мужчинами и женщинами старше 18 лет. Остальные картины годятся для всех обследуемых. Номер картины фиксирует ее порядковое место в наборе.

Полный комплект ТАТ включает в себя 30 таблиц, одна из которых - чистое белое поле. Все остальные таблицы содержат черно-белые изображения с той или иной степенью неопределенности. Набор, предъявляемый для обследования, включает 20 таблиц; их выбор определяется полом и возрастом обследуемого. В таблице дано краткое описание всех картин. Символами ВМ обозначены картины, используемые при работе с мужчинами от 14 лет, символами GF - с девушками и женщинами от 14 лет, символами BG - с подростками от 14 до 18 лет обоего пола, MF - с мужчинами и женщинами старше 18 лет. Остальные картины годятся для всех обследуемых. Номер картины фиксирует ее порядковое место в наборе.

1 Речевые штампы и цитаты. Факт их использования расценивается как сниженная энергия мышления, склонность к экономии интеллектуальных ресурсов за счет использования готовых формул. Например, вместо описания человека говорится "джеклондоновский тип" или "хе-мингуэевский" тип. Сюда же относится частое употребление пословиц, поговорок, присловий. Обилие штампов и цитат может также свидетельствовать о затруднении межличностных контактов. Мальчик смотрит на лежащую перед ним на столе скрипку. Отношение к родителям, соотношение автономии и подчинения внешним требованиям, мотивация достижения и ее фрустрация, символически выраженные сексуальные конфликты.

1 Речевые штампы и цитаты. Факт их использования расценивается как сниженная энергия мышления, склонность к экономии интеллектуальных ресурсов за счет использования готовых формул. Например, вместо описания человека говорится "джеклондоновский тип" или "хе-мингуэевский" тип. Сюда же относится частое употребление пословиц, поговорок, присловий. Обилие штампов и цитат может также свидетельствовать о затруднении межличностных контактов. Мальчик смотрит на лежащую перед ним на столе скрипку. Отношение к родителям, соотношение автономии и подчинения внешним требованиям, мотивация достижения и ее фрустрация, символически выраженные сексуальные конфликты.

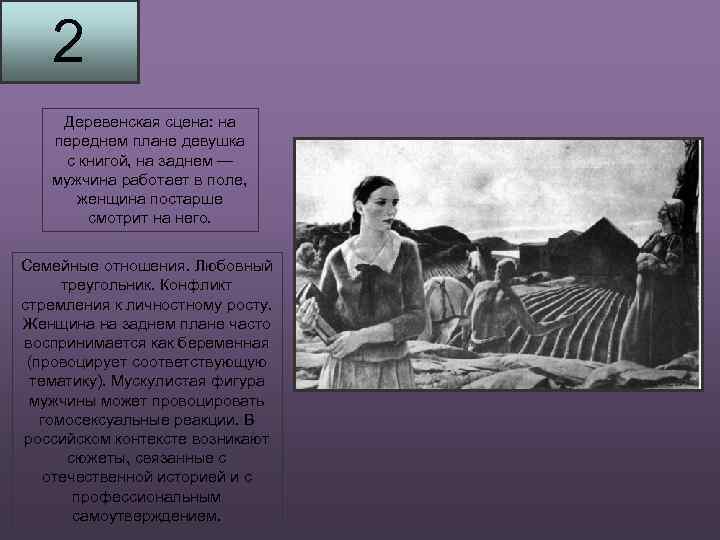

2 Деревенская сцена: на переднем плане девушка с книгой, на заднем - мужчина работает в поле, женщина постарше смотрит на него. Семейные отношения. Любовный треугольник. Конфликт стремления к личностному росту. Женщина на заднем плане часто воспринимается как беременная (провоцирует соответствующую тематику). Мускулистая фигура мужчины может провоцировать гомосексуальные реакции. В российском контексте возникают сюжеты, связанные с отечественной историей и с профессиональным самоутверждением.

2 Деревенская сцена: на переднем плане девушка с книгой, на заднем - мужчина работает в поле, женщина постарше смотрит на него. Семейные отношения. Любовный треугольник. Конфликт стремления к личностному росту. Женщина на заднем плане часто воспринимается как беременная (провоцирует соответствующую тематику). Мускулистая фигура мужчины может провоцировать гомосексуальные реакции. В российском контексте возникают сюжеты, связанные с отечественной историей и с профессиональным самоутверждением.

3 BM На полу рядом с кушеткой - скорчившаяся фигура скорее всего мальчика, рядом на полу револьвер. Воспринимаемый пол персонажа может свидетельствовать о скрытых гомосексуальных установках. Проблемы агрессии, в частности, аутоагрессия, а также депрессии, суицидальных намерений.

3 BM На полу рядом с кушеткой - скорчившаяся фигура скорее всего мальчика, рядом на полу револьвер. Воспринимаемый пол персонажа может свидетельствовать о скрытых гомосексуальных установках. Проблемы агрессии, в частности, аутоагрессия, а также депрессии, суицидальных намерений.

3 GF Молодая женщина стоит около двери, протянув к ней руку; другая рука закрывает лицо. Депрессивные чувства.

3 GF Молодая женщина стоит около двери, протянув к ней руку; другая рука закрывает лицо. Депрессивные чувства.

4 Женщина обнимает мужчину за плечи; мужчина как бы стремится вырваться. Широкий спектр чувств и проблем в интимной сфере: темы автономии и неверности, образ мужчин и женщин вообще. Полуобнаженная женская фигура на заднем плане, когда она воспринимается как третий персонаж, а не как картина на стене, провоцирует сюжеты, связанные с ревностью, любовным треугольником, конфликтами в сфере сексуальности.

4 Женщина обнимает мужчину за плечи; мужчина как бы стремится вырваться. Широкий спектр чувств и проблем в интимной сфере: темы автономии и неверности, образ мужчин и женщин вообще. Полуобнаженная женская фигура на заднем плане, когда она воспринимается как третий персонаж, а не как картина на стене, провоцирует сюжеты, связанные с ревностью, любовным треугольником, конфликтами в сфере сексуальности.

5 Женщина средних лет заглядывает через полуоткрытую дверь в старомодно обставленную комнату. Выявляет спектр чувств, связанных с образом матери. В российском контексте, однако, часто проявляются социальные сюжеты, связанные с личной интимностью, безопасностью, незащищенностью личной жизни от чужих глаз.

5 Женщина средних лет заглядывает через полуоткрытую дверь в старомодно обставленную комнату. Выявляет спектр чувств, связанных с образом матери. В российском контексте, однако, часто проявляются социальные сюжеты, связанные с личной интимностью, безопасностью, незащищенностью личной жизни от чужих глаз.

6 BM Невысокая пожилая женщина стоит спиной к высокому молодому человеку, виновато опустившему глаза. Широкий спектр чувств и проблем в отношениях мать- сын.

6 BM Невысокая пожилая женщина стоит спиной к высокому молодому человеку, виновато опустившему глаза. Широкий спектр чувств и проблем в отношениях мать- сын.

6 GF Молодая женщина, сидящая на краю дивана, оборачивается и смотрит на стоящего у нее за спиной мужчину средних лет с трубкой во рту. Картина задумывалась как симметричная предыдущей, отражающая отношения отец -дочь. Однако она воспринимается отнюдь не так однозначно и может актуализировать достаточно разные варианты отношений между полами.

6 GF Молодая женщина, сидящая на краю дивана, оборачивается и смотрит на стоящего у нее за спиной мужчину средних лет с трубкой во рту. Картина задумывалась как симметричная предыдущей, отражающая отношения отец -дочь. Однако она воспринимается отнюдь не так однозначно и может актуализировать достаточно разные варианты отношений между полами.

7 BM Седой мужчина смотрит на молодого мужчину, который смотрит в пространство. Выявляет отношения отец-сын и производные от них отношения к авторитетам мужского пола.

7 BM Седой мужчина смотрит на молодого мужчину, который смотрит в пространство. Выявляет отношения отец-сын и производные от них отношения к авторитетам мужского пола.

7 GF Женщина сидит на кушетке рядом с девочкой, говоря или читая ей что-то. Девочка с куклой в руках смотрит в сторону. Выявляет отношения между матерью и дочерью, а также (иногда) к будущему материнству, когда кукла воспринимается как младенец. Иногда в рассказ бывает вставлен сюжет сказки, которую мать рассказывает или читает дочери, и, как отмечает Беллак, эта сказка и оказывается наиболее информативной.

7 GF Женщина сидит на кушетке рядом с девочкой, говоря или читая ей что-то. Девочка с куклой в руках смотрит в сторону. Выявляет отношения между матерью и дочерью, а также (иногда) к будущему материнству, когда кукла воспринимается как младенец. Иногда в рассказ бывает вставлен сюжет сказки, которую мать рассказывает или читает дочери, и, как отмечает Беллак, эта сказка и оказывается наиболее информативной.

8 BM Мальчик-подросток на переднем плане, сбоку виден ствол ружья, на заднем плане нечеткая сцена хирургической операции Эффективно актуализирует темы, связанные с агрессией и честолюбием. Неузнавание ружья свидетельствует о проблемах с контролем агрессии.

8 BM Мальчик-подросток на переднем плане, сбоку виден ствол ружья, на заднем плане нечеткая сцена хирургической операции Эффективно актуализирует темы, связанные с агрессией и честолюбием. Неузнавание ружья свидетельствует о проблемах с контролем агрессии.

8 GF Молодая женщина сидит, опершись на руку, и смотрит в пространство. Может выявлять мечты о будущем или текущий эмоциональный фон. Беллак считает все рассказы по этой таблице поверхностными, за редкими исключениями.

8 GF Молодая женщина сидит, опершись на руку, и смотрит в пространство. Может выявлять мечты о будущем или текущий эмоциональный фон. Беллак считает все рассказы по этой таблице поверхностными, за редкими исключениями.

9 BM Четверо мужчин в комбинезонах лежат вповалку на траве. Характеризует отношения между сверстниками, социальные контакты, отношения с референтной группой, иногда гомосексуальные тенденции или страхи, социальные предубеждения.

9 BM Четверо мужчин в комбинезонах лежат вповалку на траве. Характеризует отношения между сверстниками, социальные контакты, отношения с референтной группой, иногда гомосексуальные тенденции или страхи, социальные предубеждения.

9 GF Молодая женщина с журналом и сумочкой в руках смотрит изза дерева на другую нарядно одетую женщину, еще моложе, бегущую по пляжу. Выявляет отношения со сверстницами, часто соперничество между сестрами или конфликт матери с дочерью. Может выявлять депрессивные и суицидальные тенденции, подозрительность и скрытую агрессивность, вплоть до паранойи.

9 GF Молодая женщина с журналом и сумочкой в руках смотрит изза дерева на другую нарядно одетую женщину, еще моложе, бегущую по пляжу. Выявляет отношения со сверстницами, часто соперничество между сестрами или конфликт матери с дочерью. Может выявлять депрессивные и суицидальные тенденции, подозрительность и скрытую агрессивность, вплоть до паранойи.

10 Голова женщины на плече мужнины. Отношения между мужчиной и женщиной, иногда скрытая враждебность к партнеру (если в рассказе тема расставания). Восприятие двух мужчин на картине заставляет предположить гомосексуальные тенденции.

10 Голова женщины на плече мужнины. Отношения между мужчиной и женщиной, иногда скрытая враждебность к партнеру (если в рассказе тема расставания). Восприятие двух мужчин на картине заставляет предположить гомосексуальные тенденции.

11 Дорога, идущая по ущелью между скалами. На дороге - неясные фигуры. Из скалы высовывается голова и шея дракона. Актуализирует инфантильные и примитивные страхи, тревоги, страх нападения, общий эмоциональный фон.

11 Дорога, идущая по ущелью между скалами. На дороге - неясные фигуры. Из скалы высовывается голова и шея дракона. Актуализирует инфантильные и примитивные страхи, тревоги, страх нападения, общий эмоциональный фон.

12 M Молодой человек лежит на кушетке с закрытыми глазами, над ним склонился пожилой мужчина, его рука протянута к лицу лежащего Отношение к старшим, к авторитетам, страх зависимости, пассивные гомосексуальные страхи, отношение к психотерапевту.

12 M Молодой человек лежит на кушетке с закрытыми глазами, над ним склонился пожилой мужчина, его рука протянута к лицу лежащего Отношение к старшим, к авторитетам, страх зависимости, пассивные гомосексуальные страхи, отношение к психотерапевту.

12 F Портрет молодой женщины, за ней пожилая женщина в платке со странной гримасой. Отношения к матери, хотя чаще всего женщина на заднем плане описывается как свекровь.

12 F Портрет молодой женщины, за ней пожилая женщина в платке со странной гримасой. Отношения к матери, хотя чаще всего женщина на заднем плане описывается как свекровь.

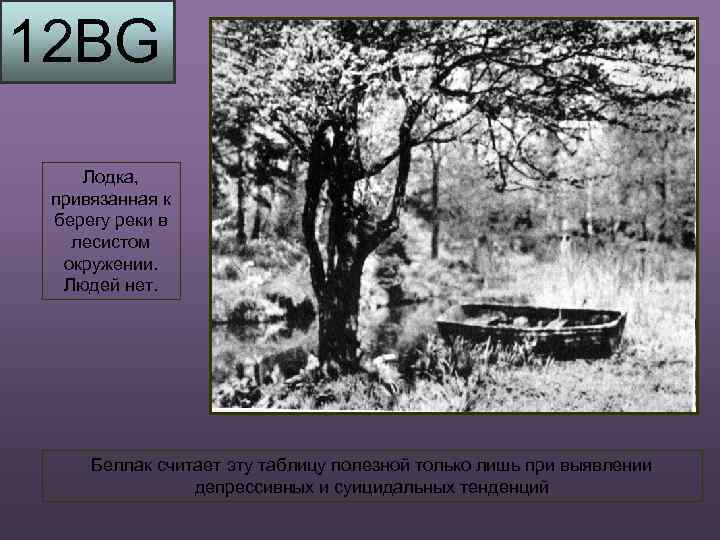

12 BG Лодка, привязанная к берегу реки в лесистом окружении. Людей нет. Беллак считает эту таблицу полезной только лишь при выявлении депрессивных и суицидальных тенденций

12 BG Лодка, привязанная к берегу реки в лесистом окружении. Людей нет. Беллак считает эту таблицу полезной только лишь при выявлении депрессивных и суицидальных тенденций

3 BM Молодой человек стоит, закрыв лицо руками, за ним на кровати полуобнаженная женская фигура. Эффективно выявляет сексуальные проблемы и конфликты у мужчин и женщин, страх сексуальной агрессии (у женщин), чувства вины (у мужчин).

3 BM Молодой человек стоит, закрыв лицо руками, за ним на кровати полуобнаженная женская фигура. Эффективно выявляет сексуальные проблемы и конфликты у мужчин и женщин, страх сексуальной агрессии (у женщин), чувства вины (у мужчин).

13 B Мальчик сидит на пороге хижины. Во многом аналогична таблице 1, хотя менее эффективна.

13 B Мальчик сидит на пороге хижины. Во многом аналогична таблице 1, хотя менее эффективна.

13 G Девочка поднимается по ступенькам. Беллак считает эту таблицу мало полезной, как и остальные чисто подростковые таблицы ТАТ.

13 G Девочка поднимается по ступенькам. Беллак считает эту таблицу мало полезной, как и остальные чисто подростковые таблицы ТАТ.

15 Немолодой человек с опущенными руками стоит среди могил. Отношение к смерти близких, собственные страхи смерти, депрессивные тенденции, скрытая агрессия, религиозные чувства.

15 Немолодой человек с опущенными руками стоит среди могил. Отношение к смерти близких, собственные страхи смерти, депрессивные тенденции, скрытая агрессия, религиозные чувства.

16 Чистая белая таблица. Дает богатый разносторонний материал, однако лишь для обследуемых, не испытывающих сложностей со словесным выражением мыслей.

16 Чистая белая таблица. Дает богатый разносторонний материал, однако лишь для обследуемых, не испытывающих сложностей со словесным выражением мыслей.

18 BM Мужчина схвачен сзади тремя руками, фигуры его противников не видны. Выявляет тревоги, страх нападения, страх гомосексуальной агрессии, потребность в поддержке.

18 BM Мужчина схвачен сзади тремя руками, фигуры его противников не видны. Выявляет тревоги, страх нападения, страх гомосексуальной агрессии, потребность в поддержке.

18 GF Женщина сомкнула руки на горле другой женщины, похоже, сталкивая ее с лестницы. Агрессивные тенденции у женщин, конфликт матери с дочерью.

18 GF Женщина сомкнула руки на горле другой женщины, похоже, сталкивая ее с лестницы. Агрессивные тенденции у женщин, конфликт матери с дочерью.

20 Одинокая мужская фигура ночью у фонаря. Как и в случае таблицы 14, Беллак указывает, что фигура нередко воспринимается как женская, но наш опыт это не подтверждает. Страхи, чувство одиночества, иногда оцениваемое положительно.

20 Одинокая мужская фигура ночью у фонаря. Как и в случае таблицы 14, Беллак указывает, что фигура нередко воспринимается как женская, но наш опыт это не подтверждает. Страхи, чувство одиночества, иногда оцениваемое положительно.

Интерпретация результатов завершая или структурируя незавершенную или неструктурированную ситуацию, индивид проявляет в этом свои стремления, диспозиции и конфликты. Сочиняя историю, рассказчик обычно идентифицируется с одним из действующих лиц, и желания, стремления и конфликты этого персонажа могут отражать желания, стремления и конфликты рассказчика. Иногда диспозиции, стремления и конфликты рассказчика представлены в неявной или символической форме. Рассказы обладают неодинаковой значимостью для диагностики импульсов и конфликтов. В одних может содержаться много важного диагностического материала, а в других очень мало или он может вообще отсутствовать. Темы, которые прямо вытекают из стимульного материала, скорее всего менее значимы, чем темы, прямо не обусловленные стимульным материалом. Повторяющиеся темы с наибольшей вероятностью отражают импульсы и конфликты рассказчика.

Интерпретация результатов завершая или структурируя незавершенную или неструктурированную ситуацию, индивид проявляет в этом свои стремления, диспозиции и конфликты. Сочиняя историю, рассказчик обычно идентифицируется с одним из действующих лиц, и желания, стремления и конфликты этого персонажа могут отражать желания, стремления и конфликты рассказчика. Иногда диспозиции, стремления и конфликты рассказчика представлены в неявной или символической форме. Рассказы обладают неодинаковой значимостью для диагностики импульсов и конфликтов. В одних может содержаться много важного диагностического материала, а в других очень мало или он может вообще отсутствовать. Темы, которые прямо вытекают из стимульного материала, скорее всего менее значимы, чем темы, прямо не обусловленные стимульным материалом. Повторяющиеся темы с наибольшей вероятностью отражают импульсы и конфликты рассказчика.

В числе противопоказаний к использованию ТАТ 1) острый психоз или состояние острой тревоги; 2) трудность в установлении контактов; 3) вероятность того, что клиент сочтет применение тестов суррогатом, отсутствием интереса со стороны терапевта; 4) вероятность того, что клиент сочтет это проявлением некомпетентности терапевта; 5) специфический страх и избегание ситуаций испытания любого рода; 6) вероятность того, что тестовый материал стимулирует проявление чрезмерного проблемного материала на слишком ранней стадии; 7) специфические противопоказания, связанные с конкретной динамикой психотерапевтического процесса в данный момент и требующие отложить тестирование на потом

В числе противопоказаний к использованию ТАТ 1) острый психоз или состояние острой тревоги; 2) трудность в установлении контактов; 3) вероятность того, что клиент сочтет применение тестов суррогатом, отсутствием интереса со стороны терапевта; 4) вероятность того, что клиент сочтет это проявлением некомпетентности терапевта; 5) специфический страх и избегание ситуаций испытания любого рода; 6) вероятность того, что тестовый материал стимулирует проявление чрезмерного проблемного материала на слишком ранней стадии; 7) специфические противопоказания, связанные с конкретной динамикой психотерапевтического процесса в данный момент и требующие отложить тестирование на потом